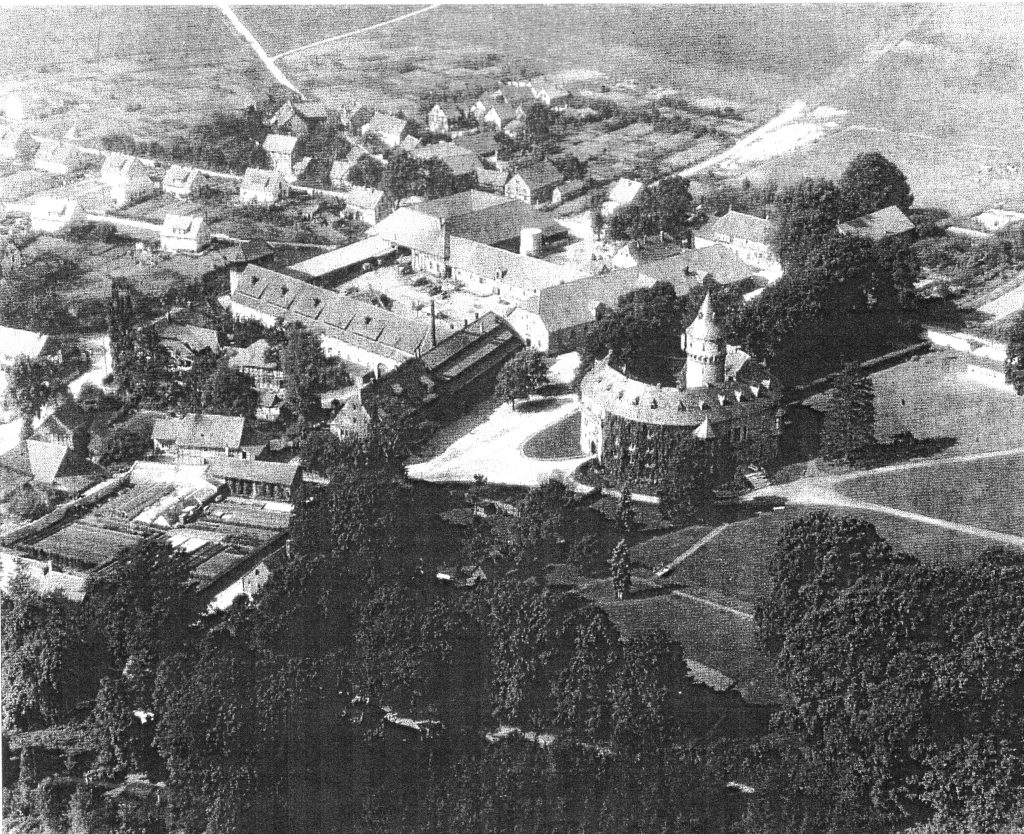

Schloss Oelber bei Hildesheim verfügt als ländlicher Gutsbetrieb der Freiherren von Cramm über ein vielfältiges Ensemble aus Gebäuden, wirtschaftlichen Funktionsbereichen und Freiflächen. Die Ursprünge des Komplexes reichen bis in das 14. Jahrhundert zurück. Seither ist Oelber Stammsitz der Familie.

Der heutige landschaftliche Park entstand vermutlich in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Genaue Informationen hierüber sind genauso wenig erhalten wie verwertbares Planmaterial. Sicher nachweisbar ist allerdings, dass sich die Vorgängeranlage in Form eines Lustgartens nicht auf diesem Areal befand, sondern weiter im Süden lag. Der Raum des Landschaftsgartens wurde bis dahin von einem Küchengarten besetzt und ging anschließend in Wiesen, Äcker und Wälder über. Hierbei konnten möglicherweise vereinzelt Gehölze für die Gestaltung übernommen werden. Vermutlich in Anlehnung an die Parkgestaltung umgebener Anlagen wie Söder oder Derneburg, wurde auch hier eine überwiegende Gestaltung des Talraumes vollzogen. Hierbei diente das teilweise enge Tal zur Aufnahme von Fließ- und Stillgewässern. Die Hänge dagegen bestanden aus Gehölzpartien oder wurden als Wiesen- und Rasenflächen gestaltet. Hierbei legte man stets Wert darauf, dass weite Ausblicke in die Landschaft möglich waren.

Als Besonderheit dürfte in der Zeit des ausgehenden 19. Jahrhunderts ein imposanter Eiskeller entstanden sein. Hier konnten Fässer der angegliederten Brauerei verwahrt werden. Die nahe gelegenen Teiche lieferten das Eis zur Kühlung.

Um 1960 erfuhr der Park seinen bis heute sichtbaren massivsten Einschnitt. Durch die Begradigung des sogenannten „Oelber Baches“ wurden große Teile der Teichlandschaft und des Pleasuregroundes in ihrer Wirkung zerstört.

Der Wiederherstellung des Gewässersystems und seiner Stillgewässer wird daher die vorrangige Aufmerksamkeit der Maßnahmen geschenkt. Hierzu zählt auch die Erneuerung von Brücken. Die aktuellen Bauwerke stimmen in Lage und Bauweise mit den historischen Elementen nicht überein. Zusätzlich ist auch die Durcharbeitung der Gehölzbestände erforderlich. Hierbei müssen teilweise in der Nachkriegszeit gepflanzte, nicht standortgerechte Fichten entfernt und in Wiese umgewandelt werden. Nach der Durchführung dieser raumbildenden Maßnahme sollen noch Nachpflanzungen und eine partielle Wiederherstellung des Wegesystems vollzogen werden.

Text und Aufnahmen: Dipl.-Ing. Landschaftsarchitekt Andreas v. Hoeren

Das Denkmalpflegerische Gutachten wurde 2008 durch die Gesellschaft finanziell untersützt.

Obwohl das Gut Oerichsheil bei Stade vermutlich schon vor dem 16. Jahrhundert existierte, erfolgt seine früheste urkundliche Erwähnung erst 1621. Bis 1928 war das Gut im Besitz der Familie von der Decken, danach ging es durch Verkauf an Theodor von Allwörden und dessen Nachkommen über. Das Gutshaus wurde einer Inschrift über der Tür zufolge im Jahr 1590 errichtet und 1783 von Aemilius Wilhelm von der Decken vergrößert und umgebaut. Es liegt auf einer alten Wurt und ist bis heute ohne wesentliche Veränderungen erhalten. Über die Gestaltung des Gartens ist nichts bekannt, vermutlich handelte es sich aber wie in anderen Gütern um einen Nutzgarten mit geometrischem Grundriss. Der Garten war vom Haus durch einen heute nicht mehr vorhandenen Graben getrennt, der die Umfassungsgräben miteinander verband.

Im späten 19. Jahrhundert erfolgte die Umgestaltung des alten Nutzgartens zu einem Landschaftsgarten. Eine langgestreckte, leicht eingetiefte Rasenfläche bildet das wichtigste Element des neuen Gartens. Sie wird seitlich von dichten Gehölzpflanzungen begleitet, die aus verschiedenen Bäumen und Ziersträuchern bestehen.

Einzelne Gehölze und Strauchgruppen sind weit in die Rasenfläche vorgeschoben, so dass ein sehr abwechslungsreiches Bild entsteht. Ein besonderes Element ist ein kleiner Hügel am Rand dieser Partie. Seine ursprüngliche Funktion ist nicht eindeutig geklärt; möglicherweise handelt es sich um einen alten Grab oder Turmhügel, der im Mittelalter eine Kapelle trug. Heute ist er von großen Bäumen und Sträuchern umstanden und bildet eine ungewöhnlich hohe Gehölzgruppe.

Nachdem das Gut 1928 verkauft worden war, änderte sich an der Gestaltung der Anlage nur wenig. Im Garten wurden einige neue Gehölze angepflanzt und die Beete in Hausnähe umgestaltet. Der Landschaftsgarten blieb aber in seiner Gesamtheit erhalten. Auch die Teile der Anlage, die aus dem 18. Jahrhundert stammen oder sogar noch älter sind, blieben weitgehend unverändert. Dazu gehören der Umfassungsgraben, der vermutlich bereits im späten Mittelalter ausgehoben wurde, und die prachtvolle Allee, die an der Westgrenze der Anlage entlang des Grabens verläuft. Sie besteht aus Linden und Kastanien, die in sehr engen Abständen gepflanzt wurden und dadurch einen schmalen, hohen Raum von ungewöhnlicher Geschlossenheit bilden, obwohl bereits einige Lücken in den Baumreihen vorhanden sind.

Bei alten Alleen sind häufig frühere Kappungsstellen zu sehen. Auch in der Oerichsheiler Allee waren noch einige ältere Linden vorhanden, die ursprünglich beschnitten wurden. Dadurch entstand ein charakteristisches Bild, da den gekappten Bäumen der Leittrieb fehlt und der Kronenaufbau durch den Neuaustrieb völlig verändert wird. Durch Windbruch, insbesondere durch einen Sturm im Winter 2007/2008 war die Allee so schwer geschädigt, dass nur noch eine vollständige Neupflanzung in Frage kam.

Text: Dr. Jens Beck, Aufnahmen: Beck

Die Neupflanzung der Allee wurde 2009 durch die Gesellschaft finanziell gefördert.

Das Gut Sutthausen bei Osnabrück besteht seit mehreren Jahrhunderten und unterlag in seiner langen Geschichte zahlreichen Veränderungen. Die Entstehung ist auf das Jahr 1280 zurückzuführen in dem die Burg Sutthausen durch den Ritter Eberhard von Vahrendorf errichtet wurde. Im Jahr 1400 wurde die Burg an Johann und Amelung von Vahrendorf übergeben die den Besitz sieben Jahre später aufteilten. Amelung von Vahrendorf verkaufte seinen Teil 1438 an den Knappen Wilhelm von Stael. Sechs Jahre später veranlassten finanzielle Schwierigkeiten auch Johann von Vahrendorf dazu seinen Teil an Wilhelm von Stael zu verkaufen. Doch schon 1446 wollte er wieder von diesem Verkauf zurücktreten. Im Jahr 1448 kam es schließlich zu einer Lösung des Konfliktes. Wilhelm von Stael verkaufte den Teil des Amelung von Vahrendorf zurück an Johann von Vahrendorf und behält den johannischen Teil der Burg. Daraufhin bildeten sich zwei getrennte Burgen die von der Gräfte einerseits und der Düte andererseits umschlossen waren.

Im Jahr 1622 kam es zum Verkauf des Gutes der von Vahrendorfs an Dietrich von Korff. Ende des 19. Jahrhunderts wurde das mittlerweile baufällig gewordene Haus der von Stael abgebrochen. Noch heute sind die Reste der Umfassungsmauern und Stallungen sichtbar. Anfang des 20. Jahrhunderts, 1916/1917 verkaufte Engelbert von Fürstenberg Herding, Sohn der einzig überlebenden Tochter Casper Ludwig August Freiherr von Steals die Güter der Mutter. Ein Teil der Güter des Staelschen Gutes Sutthausen wurde dem Besitz des Freiherrn Gottfried von Korff übergeben.

Durch die Vereinigung seines Waldbestandes mit den alten Gutsforsten des früheren von Staelschen Besitzes und der Martinianer Laischaft zu einem ausgedehnten Waldbesitz, dem „Sutthauser Wald“ schuf Gottfried von Korff ein begehrtes Wanderziel.

Das Gut Sutthausen wurde um 1930 durch Egon von Romberg, dem Schwiegersohn einer der beiden Töchter der von Korffs, aufgelöst. 1935 wurde das Schloss mit Park vom Bischof von Osnabrück erworben. Dieser übergab es an die Kongregation der Franziskanerinnen Thuine e.V.

Nach dem Zweiten Weltkrieg richteten die Schwestern 1951 eine einjährige „Haushaltungsschule“ ein. Später kam die Ausbildung von Kinderpflegerinnen hinzu. Aufgrund erheblichen Platzmangels im Schloss entstanden im Park zusätzliche Klassen in Containerbauweise. Die Schule erfuhr ständig Erweiterungen, da immer mehr Bildungsgänge angeboten wurden, …. so dass 1997 ein Schulneubau erforderlich wurde. Nach der Fertigstellung des neuen Gebäudes wurde die alte Schule 1999 abgerissen.

Text: Dipl.-Ing. Landschaftsarchitekt Detlef Dürkop

Folgende Ziele aus dem Maßnahmenkatalog wurden neben weiteren in Angriff genommen: Pflege und Auslichtung des Baumbestandes, Freistellung von Sichtachsen, Renovierung der Wege, Erhalt des Bauerngartens, Pflanzung von 25 Bäumen. Im Garten am Herrenhaus sind Erdhügel abgetragen worden, Gehölze entfernt und ein neuer Steg gebaut worden. Die Gräfte wurde entschlammt und Ufermauern repariert. Ein Teepavillon wurde neu im Park errichtet.

Die 2008 durch die Stiftung geförderte Erarbeitung eines Maßnahmenkataloges brachte, initiiert durch den Bürgerverein Sutthausen eV, zahlreiche weitere finanzielle Unterstützung und großes Engagement vieler Menschen und Vereine ins Rollen. Heute ist der Park wieder ein sehenswertes Reiseziel.

Die Ortschaft Beber am Deister wird zu Beginn des 11. Jahrhunderts erstmals urkundlich erwähnt. Das Pfarrhaus wurde kurz nach 1700 errichtet. Ob das Pfarramt damals bereits über einen eigenen Garten verfügte, ist nicht bekannt. Es ist aber anzunehmen, dass ein größerer Garten zur Versorgung mit Obst und Gemüse spätestens im 18. Jahrhundert angelegt worden ist. Da es zu dieser Zeit noch keine festen Gehälter für die Pastoren gab, war die finanzielle Lage über die Jahre sehr unterschiedlich. Oft bildete der Garten eine wichtige Einnahmequelle.

Die älteste erhaltene Beschreibung von Beber stammt aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Sie zeugt von der für die Gärten der Pfarr- und Amtshäuser typischen Vermischung der Zier- und Nutzanlagen mit deutlicher Betonung der letzteren. Bis heute dokumentieren die Gemüsebeete am Haus und die kleine Obstwiese diese zu jedem Pfarrgarten gehörenden, der Ökonomie dienenden Elemente der grünen Kultur.

Wann die reizvolle, landschaftlich gestaltete Partie jenseits des am Haus vorbei fließenden Bachs angelegt wurde, ist nicht klar. Dem Alter der Bäume nach dürfte mit der Bepflanzung in der zweiten Hälfte des 19.Jahrhunderts begonnen worden sein. Neben den ungewöhnlich gewachsenen Kiefern und mächtigen Eichen, Linden und Eschen fällt eine alte Süntelbuche besonders auf. Diese eigenwillige, wie durch eine übermütige Laune der Natur entstandene Form der gewöhnlichen Rotbuche wurde zuerst im kleinen Höhenzug des Süntel entdeckt und fand von dort als Kuriosität rasch in den Anlagen der Umgebung Verbreitung.

Die Süntelbuche ist heute der Stolz des Parks, der auf engem Raum alle Elemente eines klassischen Landschaftsgartens vereinigt: unterschiedliche Gehölzgruppen und Einzelbäume, einen Bachlauf, drei Brücken, eine ummauerte Sitzgrotte, blühende Rosenbeete und große Rasenflächen. Vor allem aber erschließen verschiedene Wege das Gelände so geschickt, dass trotz der verhältnismäßig kleinen Fläche eine gewisse Großzügigkeit entsteht, ja manchmal sogar der Eindruck von Weitläufigkeit. Eine der Hauptforderungen der Theoretiker des Landschaftsgartens, eine Anlage müsse vor allem vielfältig und abwechslungsreich sein, auch wenn nur geringe Mittel und wenig Raum zur Verfügung stünden, ist in Beber geradezu exemplarisch verwirklicht.

Text: Dr. Jens Beck, Aufnahmen: Beck

Die Maßnahmen wurden 2005 durch die VGH-Stiftung, das Landesamt für Denkmalpflege und die Stiftung Historische Gärten in Niedersachsen gefördert.

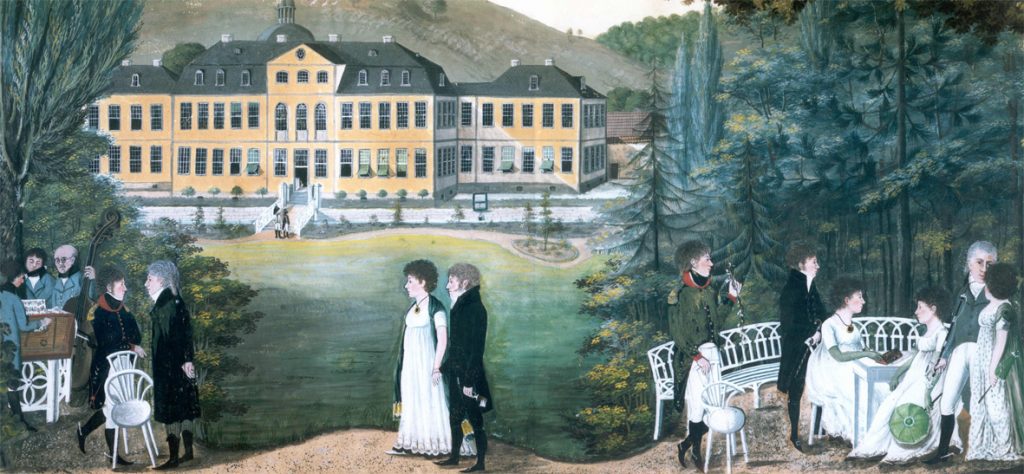

Das heutige Schloß Wrisbergholzen bei Alfeld wurde von Johann Rudolf von Wrisberg (1677-1764) anstelle eines Vorgängerbaus errichtet (Fertigstellung 1745). Auf der Ostseite wurde ein Garten angelegt, der dem barocken Zeitgeschmack entsprechend einen geometrischen Grundriß und die typische Gliederung in eine schloßnahe Parterre- (Beet-) Zone und ein daran anschließendes Hecken- bzw. Baumquartier (Boskett) besaß. Ein Bestandsplan aus dem Jahr 1779 dokumentiert bereits den Übergang vom Barock- zum Englischen Landschaftsgarten.

Im Osten ist an den geometrischen Garten eine landschaftliche Partie angefügt, die eine im Sinne der veränderten Gestaltungsabsichten deutlich andere Formsprache zeigt: Die regelmäßigen Strukturen werden nicht fortgeführt, sondem durch freiere, dem Vorbild der Natur nachempfundene Elemente aufgelöst. Zu erkennen sind ein bachähnlicher Wasserlauf mit einer Brücke, ein Aussichtshügel, einzelne Baumgruppen und hainartige Bestände.

Um die Mitte des 19. Jahrhunderts erhielt der Park seine endgültige Größe und wurde durch Werner von Goertz-Wrisberg (1779-1860) teilweise umgestaltet. Seine Erben führten die Arbeiten im Park weiter.

Bemerkenswert ist ein Plan des Lenné-Schülers und späteren Berliner Gartendirektors Gustav Meyer aus dem Jahr 1864. Er zeigt eine Neuplanung für die Umgebung des Schlosses. Die folgenden Jahrzehnte markieren eine Blütezeit in der Geschichte des Gartens. Diese erreichte bis zur Jahrhundertwende ihren Höhepunkt. Verschiedene exotische Gehölze, Beete für Sommerblumen und zahlreiche Rosenpflanzungen bereicherten das Parkbild. Weiterhin gab es eine Orangerie mit reichem Kübelpflanzenbestand und diverse Kleinarchitekturen: ein Monument, zwei Tempel, einen Pavillon, zwei Chinesische Schirme, mehrere Brücken, außerdem Figuren, Sitzplätze, zwei künstliche Bachläufe, zwei Wasserfälle, zwei Teiche, wovon einer eine künstliche Insel erhielt.

Der Beginn des 20. Jahrhunderts war durch ein eher forstliches Interesse am Park geprägt mit einer Förderung der Naturverjüngung und dem Verzicht auf die pflegeintensiven Schmuckpflanzungen. In den dreißiger Jahren verwilderte der Park derart, dass beispielsweise die Schloßwiese bis 1945 vollständig mit jungen Gehölzen zugewachsen war.

In der Nachkriegszeit waren die Eigentümer bestrebt, den Park wieder herzurichten und die Umgebung des Schlosses durch neue Zierpflanzungen aufzuschmücken. Wichtige Arbeiten, wie die Beseitigung von Gehölzaufwuchs, unterblieben jedoch, so dass der Park zunehmend verwaldete. Da trotzdem keine grundlegenden Neugestaltungen vorgenommen wurden, ist der Park in seinen Grundstrukturen des 19. Jahrhunderts bis heute erhalten. Er gehört zu den bedeutendsten historischen Gärten Niedersachsens. 1984 wurde der Park unter Naturschutz gestellt in der Hoffnung, dadurch weitere Zerstörungen und Verwilderung zu verhindern, jedoch erst seit 1993 gelingt es durch das Engagement des Vereins zur Erhaltung von Baudenkmalen in Wrisbergholzen, schrittweise den Zustand zu verbessern.

Text: Dr. Jens Beck, Aufnahmen: Beck, v. Kortzfleisch

Im September 2011 wurde der Tempel im Schlosspark repariert und neu angestrichen. Die Reparatur- bzw. Holzarbeiten übernahm ein Restaurator aus Hildesheim. Die vorherige Reinigung des Tempels und der Neuanstrich wurden durch den Verein zur Erhaltung von Baudenkmalen in Wrisbergholzen erbracht. Außerdem konnten im Laufe des Jahres 2011 die Sanierung der Steinbrücken im Schlosspark abgeschlossen und weitere Instandhaltungsmaßnahmen am Manufakturgebäude durchgeführt werden.

Die Rekonstruktionsarbeiten wurden in den Jahren 2007, 2009 und 2011 durch die Gesellschaft finanziell unterstützt.

2014 hat die Stiftung die Instandsetzung der Orangerie unterstützt.

Zu den Ländereien des Gutes Ohr bei Hameln, das sich seit 1307 im Besitz der Familie von Hake befindet, gehört der 80 m über der Weser aufragende Ohrberg. Lange Zeit diente er als Waldweide und zur Holznutzung. Im ausgehenden 18. Jh. begann Christian Ludwig von Hake, der seit 1779 das königliche Hofbau- und Gartendepartement in Hannover leitete, mit ersten Verschönerungsmaßnahmen. Sie betrafen vor allem die Gärten am Gutshaus aber auch den Ohrberg. Georg Adolph von Hake setzte nach 1818 diese Ansätze planmäßig fort. Er war der eigentliche Schöpfer des Parks auf dem Ohrberg mit seinem Wegenetz, den Gehölzpflanzungen und Wiesenflächen. Ein 1826 als Gärtnerwohnung errichteter Pavillon diente ihm als Sommersitz.

Um die neuen Anlagen mit jenen am Gutshaus zu verbinden, und ungehinderte Blickbeziehungen zu schaffen, wurde die an der Weser gelegene Wiese von Bauten befreit, planiert und mit einzelnen Bäumen bepflanzt. An ihrem Westrand entstand ein alleeartig gestalteter Verbindungsweg aus unterschiedlichen Baumarten. Die um die Mitte des 19. Jh. entstandene Gouache zeigt den Erfolg dieser Maßnahmen.

1841 übernahm Ernst Adolph von Hake das Gut und vollendete die Anlagen auf dem Ohrberg, insbesondere die Pflanzungen, wobei er überwiegend nordamerikanische Gehölze verwendete. Der Park entwickelte sich zu einem weithin bekannten Kunstwerk und zum Ziel zahlreicher Besucher.

Während und nach des Zweiten Weltkrieges mussten die Pflegemaßnahmen immer mehr reduziert werden. Der Park verwilderte in weiten Teilen und war nur noch bedingt erlebbar.

Text: Historische Gärten in Niedersachsen, Katalog zur Ausstellung, 2000

Für den Landschaftsgarten auf dem Ohrberg wurden nach dem vom Büro Wette 1996 aufgestellten Parkpflegekonzept umfangreiche Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen in den Jahren 1996 bis 2001 durchgeführt.

Der vorgelegte Pflegeplan sollte zum einen über die erzielten Ergebnisse berichten, zum anderen sollte eine Anleitung für die Pflege des Gartendenkmals vorgelegt werden, um eine nachhaltige Sicherung des erreichten Pflegezustandes zu gewährleisten. Der Pflegeplan war so aufzubereiten, dass er für die Arbeiten vor Ort als Ausführungsplan dienen konnte.

Aufgrund der Größe der Gesamtanlage von rund 18 Hektar in Relation zum jährlich zur Verfügung stehenden Budget, musste die Priorität der Maßnahmen sehr sorgfältig abgewogen werden. Ein Großteil der Maßnahmen wurde kostengünstig von der Aktion Beschäftigung e.V. Hameln unter der Leitung mehrerer Landschaftsgärtner durchgeführt.

Ebenfalls hat die Gemeinde Emmerthal Anteil an der Realisierung durch Einschlag von Stangenholz und Baumpflegemaßnahmen. Für die Fällung der Bäume am Steilhang zur Weser und für das Roden von Stubben wurde ein Landschaftsbaubetrieb aus Bad Münder beauftragt.

Folgendes konnte erreicht werden:

Vegetation

• Pflege der bemerkenswerten Solitärbäume und Baumgruppen durch Freistellen der Kronen und Entfernen von aufgewachsenen Bäumen und Sträuchern im südwestlichen Bereich.

• Nachpflanzung von Parkgehölzen, die langfristig die dendrologische Vielfalt sichern und zugleich die von Georg Adolph von Hake gewünschten Stimmungen des Landschaftsgartens vermitteln.

• Im nordöstlichen Bereich hatten Fäll- und Pflegemaßnahmen Vorrang. Die vorhandenen Eichen wurden freigestellt. Wegbegleitend wurden kleinere Femel in dem nach 1945 aufgewachsenen Gehölzbestand geschlagen.

Raumwirkung

• Herstellen von Blickbeziehungen innerhalb des Landschaftsgartens insbesondere im südwestlichen Teil und ins Wesertal.

• Ansatzweise Erweiterung der „großen Parkwiese“ in nördlicher Richtung zur Dokumentation der ehemaligen Großzügigkeit des Landschaftsgartens.

Plätze und gestalterische Elemente

• Erhöhung der Attraktivität des Luisenplatzes und des südlich Angrenzenden Aussichtspunktes (Adolph-Platz) durch Neufassung der Platzform und Ergänzung bzw. Erneuerung von Geländern und Mobiliar. Durch Auslichtung des Bewuchses auf dem Hang ist der Blick ins Wesertal wieder möglich.

• Wiederherstellen der Räumlichkeit des historischen Platzes am Denkmal für Georg Adolph von Hake.

• Sanierung der Brücke und Errichtung von Geländern an der Libanonzeder.

• Richten der historischen Treppenanlagen.

• Aufstellen von Sitzbänken aus Sandstein an ausgewählten Standorten.

Wegebau

• Wiederherstellen der ursprünglichen Wegebreiten des Hauptweges im südwestlichen und mittleren Parkteil auf 4 Meter.

• Richten der Sandsteineinfassungen der Hohlwege.

• Einbau von Rinnen zur Abführung des Niederschlagswassers an den Gefällestrecken. Überwachsene Sandsteinrinnen wurden freigelegt.

Die Aufnahmen vom Herbst 2001 und Herbst 2011, vermitteln einen Eindruck des erreichten Zustandes nach Durchführung der Rückstandspflege und den sehr guten Erhaltungszustand bis heute.

Für den südwestlichen Teil des Landschaftsgartens ist ein vielfältiges Parkbild wieder herausgearbeitet worden. Zum Gesamteindruck tragen die freigestellten Solitärbäume und Baumgruppen, die gepflegten Wiesenflächen, die Steinbänke und die wiederhergestellten Blickbeziehungen ins Wesertal bei.

Im „mittleren“ Teil des Landschaftsgartens (ehemalige Märchenwiese) wurde durch umfangreiche Fällmaßnahmen und die Herstellung von Wiesenflächen an die Situation vor 1945 angeknüpft.

Text (leicht gekürzt): Dipl.-Ing. Landschaftsarchitekt Wolfgang Wette, Aufnahmen: Wette

Teile der Pflegemaßnahmen wurden 2004 durch die Gesellschaft finanziell unterstützt.

Die Verbundenheit der Familie von Veltheim mit dem Destedter Gut besteht seit Jahrhunderten. Schon 1306 wird Destedt am Elm als Besitz der Familie von Veltheim urkundlich erwähnt. Die Anlage des Gutsparks erfolgte aber erst nach einem Flächentausch mit Destedter Bauern ab etwa 1765 auf Veranlassung von Johann-Friedrich von Veltheim.

Sowohl die Anlage eines Gutsparks, wie die Art seiner Gestaltung sind aus dem damaligen Zeitgeist zu verstehen. Rousseaus Ruf, „retournons á la nature“ (Zurück zur Natur!) und die in England entwickelte Naturrechtsphilosophie hatten in der Mitte des 18. Jahrhunderts eine Abwendung von den geometrischen Kunstparkanlagen des Barocks und die Idee der Gestaltung „natürlicher“ Parks zur Folge.

Zuerst wurden in England solche Parkanlagen mit fließendem Übergang vom Garten zur natürlichen Landschaft gestaltet, bei denen das Bild der südenglischen Weidelandschaft mit Bäumen Pate stand. Man spricht daher von diesen Anlagen als Parks im englischen Stil. In diesem Stil wurde auch der Destedter Park angelegt, wobei Gärtner beteiligt gewesen sein sollen, die in gleicher Zeit auch die bekannten Parks von Wörlitz bei Dessau und Harbke bei Helmstedt gestalteten.

Die jetzige Größe des Destedter Parks beträgt rund 6,5 ha. Der Boden ist im westlichen Teil Lösslehm über Muschelkalk und im östlichen Teil Lösslehm über sandigen Letten mit Dolomit und Sandsteinablagerungen, bei insgesamt günstigem Wasserhaushalt. Erwähnt sei hier, dass der Hügel im Nordwesten des Parks, der sogenannte „Pflaumenberg“, keine natürliche Erhebung ist, sondern etwa 1782 auf Veranlassung der Gattin des damaligen Besitzers, Sidonie von Veltheim, geborene von Münchhausen/Schwöbber, zur Verschönerung des Parks und zur “Arbeitsbeschaffung“ aufgeschüttet ist.

Im Baumführer zum Gtuspark sind 150 mehr oder weniger exotische Bäume von teilweise beeindruckender Größe und Alter verzeichnet. Der Grundstock der dendrologischen Sammlung wurde im frühen 18. Jh. gelegt, als durch einen Sammlerverbund Setzlinge und Samen aus Übersee importiert wurden. Die Pflanzen wurden in Destedt kultiviert und z. B. an den herzoglichen Hofgärtner nach Braunschweig geliefert.

Text: Baumführer zum Gutspark Destedt von 1992 und Dipl.-Ing. Landschaftsarchitekt Kai-Uwe Grahmann, Aufnahmen: v. Veltheim

Durch die Gesellschaft wurde 2005 die Wiederherstellung einer Brücke gefördert.

In den Jahren 2015 und 2017 wurden erneut Pflanzungen und die Wiederherstellung von Wegen durch die Gesellschaft gefördert.

Am 25. April 1854 wurde das burgartige, aus dem 13. Jahrhundert stammende Anwesen bei Peine an Carl von Thielen, einem Vorfahren der heutigen Besitzerin verkauft. Thielen und sein Schwiegervater Hofbuchhändler Heinrich Wilhelm Hahn waren es schließlich auch, denen die heutige Gestaltung des Gebäudekomplexes und seiner umgebenden Anlage zu verdanken ist.

Die Verbindung nach Hannover, bewirkte vermutlich einen Kontakt zum Hofbaumeister Christian Heinrich Tramm, der für das Anwesen eine räumlich zusammenhängende Konzeption aus Repräsentations- und Wirtschaftsbereich mit umgebender Parkanlage erstellte. Die Formensprache des Tramm‘schen Entwurfs legt die Vermutung nahe, dass der hannoversche Hofgarteninspektor Christian Schaumburg bei der Gestaltung der Außenanlage mitwirkte.

Die Gestaltung der Parkanlage lässt sich in zwei wichtige Bereiche unterteilen: Der sog. „Innere Park“ befindet sich im unmittelbaren Umfeld des Wohnhauses und wird nach Außen durch die Wälle und den Wassergraben der ehemaligen Burg begrenzt. Die äußere Anlage, weitet den gesamten Park stark auf und stellt den Gegenpol zum räumlich begrenzten inneren Teil dar. Wichtiger Bestandteil dieses Anlagenabschnitts, sind ausgedehnte Wiesenflächen, die von Gehölzpflanzungen begleitet, Blickbezüge zur „Inneren Anlage“ sowie in die Umgebung herstellen. In Richtung Süden schließt sich außerdem der Nutzgarten an.

Während der Gebäudekomplex einen guten Erhaltungszustand aufwies, gab es in der Parkanlage Problembereiche, die durch Umnutzung und Umwelteinflüsse entstanden. Ein überalterter Gehölzbestand führte immer wieder zu Abgängen, bei denen sich die Baumriesen quer über den mächtigen Wassergraben mit seinen steil ansteigenden Wällen legten. Eine Beseitigung aus den zum Teil gut 15 Meter tiefen Grabenabschnitten war mit „Bordmitteln“ nicht mehr möglich.

Im Bereich der ehemals offenen Nutzgartenflächen waren Fichtenschonungen angepflanzt worden, die nicht dem geschichtlichen Charakter entsprachen. Ein wichtiger Maßnahmenabschnitt bestand daher aus der Wiederherstellung der räumlichen Konzeption, wozu störende oder tote Vegetationselemente beseitigt wurden.

Zukünftig sind weitere Maßnahmen zur vollständigen Wiederherstellung des Gewässersystems, Nachpflanzungen und bauliche Instandsetzungen erforderlich. Zunächst sind die Wiederherstellung des südlichen Wehrgrabens, die Auslichtung und Verjüngung des Baumbestandes und die Rekonstruktion der Gartenwege geplant.

Text (gekürzt): Büro v. Hoeren und Hantke, Aufnahmen: v. Hoeren, Pagels

Gefördert durch die Gesellschaft in den Jahren 2004 und 2005: Fällung zahlreicher Gehölze zur Wiederherstellung der Räume und Sichtbeziehungen.

Die Anlage Schloss Bodenburg bei Hildesheim ist ein typischer Gutskomplex, der sich in die Funktionsbereiche Wirtschaftshof – Wohnbereich und Nutz-/Lustgarten aufteilt. Aus dem Jahr 1808 existiert ein Plan, der eine Neugestaltung im englischen Stil erkennen lässt. Die Anordnung der Wegeführung in Verbindung mit den Pflanzungen belegen den Versuch, dem englischen Ideal gerecht zu werden. Mit der Schaffung eines kleinen Aussichtshügels mit Lindenoval, von dem aus man den Park überblicken kann, wurde ein zusätzlicher Höhepunkt geschaffen. Ebenso eindrucksvoll ist der intime und empfindsame Bereich auf der Halbinsel, der als Ort der Erinnerung angelegt wurde.

Etwa um 1840 sind erneut Veränderungen innerhalb der Anlage zu verzeichnen. Dies geschieht in einer Zeit, in der Ernst August Philipp von Steinberg Direktor der königlichen Gärten in Hannover Herrenhausen ist, dem u.a. der Gartenkünstler Christian Schaumburg (Georgengarten) zur Seite stand. Obwohl für diesen Zeitraum nur die Wegeverläufe sicher nachgewiesen werden können, kann man durch einen Vergleich mit vorangegangenen Unterlagen die Aussage treffen, dass es sich hierbei um eine Vervollkommnung handelte und sich die Anlage in ihrer Hauptblütezeit befand. Durch die Erweiterung des Areals zwischen 1880 und 1898 kam es zu erneuten Veränderungen des Wegesystems und der Bereicherung der Gehölzbestände mit exotischen Arten.

Erfreulicherweise ist es der Familie von Cramm, die um 1900 Eigentümer der Anlage wurden, bis in die heutige Zeit gelungen, die wesentlichen Elemente dieser eindrucksvollen Anlage zu erhalten.

Zwischenzeitlich eingetretene Veränderungen oder Beeinträchtigungen konnten im Rahmen der in den vergangenen Jahren durchgeführten Instandsetzung beseitigt werden. Die Maßnahmen bestanden aus umfangreichen Fällarbeiten, der Sanierung der Teichanlage, der Instandsetzung zahlreicher Wasserbauwerke und Ausstattungsgegenstände, sowie der abschließenden Erneuerung des verborgen Wegesystems. In einem mit dem Eigentümer erstellten Besucherkonzept wurde ein Rundweg erarbeitet, der es dem interessierten Besucher ermöglicht, die eindrucksvollen und malerischen Bereiche der Parkanlage zu erleben.

Text: Büro v. Hoeren und Hantke (gekürzt), Aufnahmen: v. Hoeren, Pagels

Gefördert im Jahr 2004: Entschlammung des Teiches, Rekonstruktion der Brücke mit Stauwerk, Auslichtung der Gehölze.

Im Herbst 2000 hatte die Stader Ritterschaft (Ritterschaft des Herzogtums Bremen) beschlossen, den Besitzern historischer Gärten Hilfe bei der Erhaltung der Anlagen anzubieten. Bereits in den vergangenen Jahren hatte sie ihre Bemühungen um den Erhalt wertvollen Kulturguts im Elbe-Weser-Raum verstärkt und mit teilweise erheblichen Mitteln verschiedene Projekte unterstützt. Ein erstes Projekt sollte über fünf Jahre laufen und einen Teil der angefallenen Rückstandspflege nachholen. Damit sind Maßnahmen gemeint, die turnusmäßig alle zwei bis drei Jahre durchgeführt werden müssen, aber aus verschiedenen Gründen längere Zeit unterlassen wurden und deren Folgen nun zu einer Bedrohung für die Gärten, in erster Linie für die historische Gehölzsubstanz geworden sind.

Für die Organisation und die Durchführung der Maßnahmen waren die Besitzer selbst verantwortlich. Einzige Bedingung war, dass die Arbeiten fachlich einwandfrei und nur nach vorheriger Absprache mit den zuständigen Behörden ausgeführt werden durften. Der mit den Arbeiten der Gartendenkmalpflege befasste Landschaftsplaner Jens Beck wurde beauftragt, sowohl die notwendigen Planungen im Vorfeld zu erledigen, als auch die Ausführung der Maßnahmen zu kontrollieren.

Die Festlegung der Maßnahmen gemeinsam mit den Besitzern im Vorfeld hat sich ebenfalls als günstig erwiesen, da so verhindert werden konnte, dass die Besitzer mit deren Durchführung überfordert waren. Für jeden Garten wurde ein individueller Arbeitsplan festgelegt, der jedoch auch offene Positionen enthielt. Beispielsweise wurde nur grob markiert, wie weit bestimmte Fällarbeiten durchgeführt werden sollten. Der genau Umfang der Arbeiten wurde während der Ausführung festgelegt und richtete sich u. a. nach der Witterung, den Arbeitsmöglichkeiten oder dem Maschineneinsatz.

Für die Gärten hat der erste Abschnitt des Programms zur Instandsetzung erhebliche Verbesserungen gebracht. Nicht in erster Linie durch den Umfang der Maßnahmen, der gemessen an dem Bedarf eher als bescheiden bezeichnet werden muss. Viel wichtiger ist, dass die Besitzer erstmals nach teilweise vielen Jahren mit Arbeiten begonnen haben, die über einen langen Zeitraum unterlassen wurden, die aber für den Erhalt der Gärten absolut notwendig sind. Dies ist auch der eigentliche Erfolg des Programms: Den Besitzern ist ein Anstoß gegeben worden, sich wieder stärker mit der Pflege der Gärten zu befassen.

In allen Fällen wurde die Unterstützung als Ansporn begriffen und gleichzeitig als Anerkennung der täglichen Arbeit begrüßt, die die Besitzer leisten, um diesen wichtigen Teil der Kulturlandschaft zu erhalten.

Text: Dr. Jens Beck (gekürzt), Aufnahmen: Beck

Durch die Stiftung wurden im Jahr 2002 einzelne Maßnahmen zum Ausgleich des Pflegerückstandes gefördert.

- © 2024 - Niedersächsische Gesellschaft zur Erhaltung historischer Gärten e.V. -