Die Eigentümerin schreibt zur Entstehung des Parks am Gut Wienhausen: „Wir haben keine historische Gartenanlage, nur unser Haus steht unter Denkmalschutz. Seit 1983 ist mein Mann Eigentümer des 1881 vom Urgroßvater erbauten Gutshauses in Wienhausen. In dieser Zeit begann dieser mit Leidenschaft exotische Gehölze zu sammeln und legte bis heute einen ca. 11 ha großen naturnahen Landschaftsgarten an.

Der Park liegt in der Allerniederung auf Sandboden, der im Frühjahr teilweise von der Aller überschwemmt wird. Aufgelockert durch mehrere Teiche und Gräben entdeckt man verschiedene Räume wie die Streuobstwiese, den Bambusgarten, den offenen Landschaftspark und den Gartenbereich am Pavillon mit einer Teichanlage. Schwerpunkt der Sammlung sind Sequoia, Quercus, Magnolien, Rhododendren und Rosen. Besonderheit ist eine Poncirus-Bitterorange.

Das denkmalgeschützte Gutshaus wurde in Eigenleistung bis ca. 2000 restauriert. Anschließend konnte der historische Pavillon 2001 aufgebaut werden. Dieser stand bis in die 70er Jahre hinein im Klosterpark in Wienhausen. Man hat keine Dokumente im Archiv des Klosters gefunden, wann er dort errichtet wurde. Um 1870 wurde der Klosterpark geplant und auf einer Skizze sind 2 runde Kreise eingezeichnet, die einen Standort für einen Pavillon darstellen könnten. Anhand von Fotos aus dem Klosterarchiv und den alten Baumaterialien konnten wir diesen Pavillon rekonstruieren und bei uns am Teich aufstellen.“

Text: Edda Hoppe, Aufnahmen: privat

Aus Mitteln der Gesellschaft wurde 2001 die Rekonstruktion des historischen Gartenpavillons unterstützt.

2015 und 2017 wurden durch die Stiftung weitere Wegebauarbeiten gefördert.

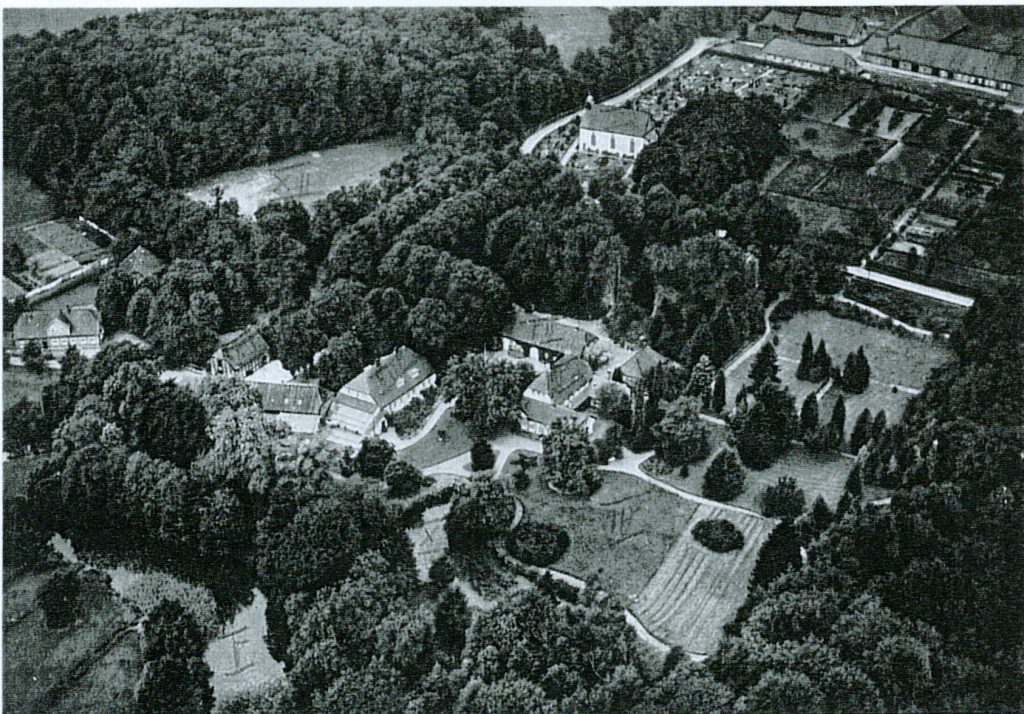

Seit dem Erwerb der Villa durch die heutigen Eigentümer im Jahr 2011 verfolgen diese im Verein “Freunde der Villa Gyps und Garten” die Instandsetzung und Rekonstruktion der Fabrikantenvilla mit dem dazugehörigen Garten. Die neuen Besitzer möchten Villa und Garten der Allgemeinheit zugänglich machen und durch Kulturereignisse wie Vorträge und Ausstellungen einer neuen Nutzung zuführen.

Gebäude und Garten sind 1994 und erneut 2005 durch das Landesamt für Denkmalpflege als Denkmal im Sinne des Landesdenkmalgesetzes eingestuft worden. Die Niedersächsische Gesellschaft zur Erhaltung historischer Gärten hat 2012 die vorliegende Studienarbeit von Iris Lange und Anna Spiegelberg, Studentinnen der TU Berlin, mit einem Förderpreis gewürdigt.

In der Analyse formulieren die Verfasserinnen: „Zusammenfassend ist der Villengarten am Gipsmühlenweg aufgrund der beschriebenen Merkmale in seinen prägnantesten Elementen ein geometrischer Villengarten des einsetzenden Architekturgartenstils zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit Einflüssen des Gemischten Gartenstils und somit ein wichtiger Vertreter seiner Entstehungszeit.“

Basierend auf der Studienarbeit sind mit Unterstützung durch die, von der Jobagentur finanzierte, Werkstattschule in Osterode und der dort beschäftigen Menschen bereits erste Maßnahmen im Garten der Villa umgesetzt worden. Im südlichen Teil wurden Bäume gefällt und das Schwimmbecken der 1960er-Jahre verfüllt. Die Wege im architektonischen Gartenteil direkt neben der Villa sind durch Suchgrabungen freigelegt und mit einer neuen Kiesschicht versehen worden. Die noch vorhandenen Stauden in den Beeten an der Pergola und am Mühlengraben wurden geborgen und bei der Neubepflanzung wieder verwendet.

Die Restaurierung des Gartenhauses wurde begonnen, vier Linden wurden wieder zu Kopfbäumen geschnitten, in der zentralen Rasenfläche wurde das hügelartige Schmuckbeet wieder angelegt. Dieser Gartenteil ist heute gesichert und wieder annähernd in seiner ursprünglichen Gestalt der 1910er Jahre erlebbar.

Mit fachlicher Begleitung sind weitere Schritte vorgesehen. Eine Weiterführung der vorliegenden Studienarbeit kann die fachliche Grundlage für den Umgang mit dem angrenzenden Gartenteilen schaffen. Der Nutzgarten im Osten der Pergola wird wiederbelebt und der südlich liegende Hang mit dem Pavillon soll ebenfalls wieder sein ursprüngliches Bild erhalten.

Text: Dipl.-Ing. Landschaftsarchitekt J. v. Kortzfleisch, Aufnahmen: v. Kortzfleisch

2015 wurden Rodungsarbeiten zur Freistellung des Gartenhanges durch die Gesellschaft gefördert.

Im hannoverschen Stadtteil Ricklingen befindet sich entlang der Ihme der etwa 7 Hektar große Park des Rittergutes Edelhof Ricklingen. Die Parkanlage des 19. Jahrhunderts im sogenannten landschaftlichen Stil, grenzt unmittelbar an die Hofanlage mit dem Herrenhaus. Ursprünglich lediglich durch die Ihme, unterbrochen, geht der Park optisch in die Landschaft über und bezieht diese in die Parkgestaltung mit ein.

Bedingt durch unterschiedliche Faktoren war es nicht möglich, eine durchgehende, angemessene Parkpflege zu gewährleisten. Durch die bestehende Hochwasserdynamik, die in den späten 1940er und 1980er Jahren erhebliche Schäden verursacht hat, kam es zu Einschränkungen und Veränderungen. Dies führte dazu, dass sich eine intensive Parkpflege auf die höher gelegenen, dem Herrenhaus zugewandten Bereiche beschränkte. Tiefere Regionen wurden stärker sich selbst überlassen. Zudem führten Kriegsauswirkungen dazu, bestimmte Bereiche funktional umzuwidmen und etwa als Obstplantage in der frühen Nachkriegszeit zu nutzen, um Grundlagen für eine ausreichende Nahrungsversorgung zu legen.

Das führte dazu, dass Sichtbeziehungen zuwuchsen oder sich konkurrenzstarke Arten übermäßig etablierten. Dies wirkte sich insbesondere in den Randbereichen aus und veränderte die ursprüngliche Dimension der Freiflächen.

Um die Qualität der Anlage wieder herauszuarbeiten und eine ganzheitliche Gestaltungsqualität hervorzubringen, beauftragte die Stiftung Edelhof Ricklingen als Eigentümerin die Anfertigung einer denkmalpflegerischen Zielkonzeption für die Anlage. Die Erarbeitung der geschichtlichen Informationen wurde durch Dieter Mlynek vorgenommen.

Die Stiftung Edelhof Ricklingen beauftragte bereits seit längerem einen Landschaftsbaubetrieb mit der Pflege der Anlage. Insofern waren hier keine umfangreichen Maßnahmen nötig, da in gewissem Rahmen eine kontinuierliche Pflege erfolgt war. Diese galt es in zahlreichen kleinen Schritten zu konkretisieren und an die Pflegeansprüche eines denkmalgeschützten Objektes anzupassen. Schon bei der Erstellung des Gutachtens wurde der Pflegebetrieb daher aktiv in die Umsetzung einbezogen und grundsätzliche Ansprüche geklärt.

Zu erneuten starken Veränderungen und Eingriffen führte die Errichtung einer Hochwasserschutzanlage zum Schutz vor Ihmehochwässern. Hierbei mussten einige prägende Gehölzbestände im Gebäudeumfeld entfernt werden. Durch technische Einbauten ergaben sich visuelle Veränderungen in der Erlebbarkeit des Parkes.

Text (gekürzt) und Fotos: Landschaftsarchitekt A. v. Hoeren

Die Niedersächsische Gesellschaft zur Erhaltung historischer Gärten förderte 2016 die denkmalpflegerische Zielkonzeption.

Unmittelbar ostwärts an Kirche und Friedhof angrenzend, befindet sich auf einem Höhenrücken über dem Innerstetal die „Allee“, im Volksmund auch bezeichnet als „Heinder Allee“. Es handelt sich um den alten Kirchweg von der benachbarten Ortschaft Listringen nach Heinde, der mit der Pflanzung der Allee als Promenade gestaltet wurde. Die Allee verläuft nicht über das gesamte Wegestück zwischen den Ortschaften, sondern endet an der Gemarkungsgrenze von Heinde. Dort wurde sie als Halbkreis aufgepflanzt, der den Endpunkt markiert. Seine Exposition zeigt hinab in das Tal der Innerste.

Der Ursprung der Allee dürfte im 2. Drittel des 19. Jahrhunderts liegen. Sie wurde demnach unter Karl August Ludwig Reichsgraf von Wallmoden-Gimborn gepflanzt. Dieser war bekanntermaßen der Gartenkunst sehr zugetan und hatte in Hannover das Wallmodenschlösschen (heutiges Wilhelm-Busch Museum) mit einer bemerkenswerten Parkanlage (Georgengarten) anlegen lassen.

Die Allee darf neben ihrer Funktion als Kirchweg, als räumliche Fortsetzung der Parkanlage des Gutes Heinde verstanden werden. Das in der Niederung gelegene Wohnhaus mit seinen Wirtschaftsgebäuden besitzt unmittelbar hinter dem Gebäude ein kleines parkähnliches Luststück. Dieses greift in die Landschaft und wird durch malerische Einzelbäume fortgeführt. In Richtung Kirche legte man eine Art Höhenweg an, von dem aus ein Blick in das liebliche Innerstetal möglich war. Streuobstbestände, Terrassierungen und malerische Altbäume sind noch heute ablesbare Zeugnisse dieses Gestaltungsgedankens.

Ein undatiertes Planwerk aus dem Heinder Gutsarchiv zeigt im ersten Teilstück, dass die Allee völlig frei verlief und den Blick beidseitig in die Landschaft freigab. Der hintere Abschnitt wurde Richtung Süden, zur Abbruchkante der Innerste mit Gehölzen aufgepflanzt, so dass geschlossene Partien entstanden. Die ehemals gehölzfreien Abschnitte im vorderen Teil wurden etwa ab 1930 intensiv mit Obst bepflanzt. Hierbei spricht man in der Heinder Bevölkerung der Kultur entsprechend bei dem Abschnitt westlich der Kirche vom sog. „Apfelberg“, während der Abschnitt südlich der Allee den Namen „Zwetschenberg“ trägt.

Zum denkmalgerechten und substanzerhaltenden Umgang wurde zunächst mit dem Baumsachverständigen Dr. Clemens Heidger eine Bestandserhebung und -bewertung durchgeführt, deren Aufgabe die Ermittlung der Zukunftsfähigkeit der Einzelbäume bzw. des Alleekörpers war. Hierbei wurde ermittelt, das die Allee 2-reihig aufgepflanzt wurde und aus Winterlinden besteht. Der Pflanzabstand innerhalb der Reihe beträgt jeweils 3 Meter, zwischen den Reihen 6 Meter. Dieser geringe Pflanzabstand ergibt auf der etwa einen Kilometer langen Wegstrecke 670 Alleebäume. Eine Besonderheit ist der regelmäßig vollzogene Rückschnitt der Kronen, wodurch sich die Gehölze zu Kopfbäumen entwickelt haben.

Durch Überalterung, äußere Faktoren und den regelmäßigen Rückschnitt an den Bäumen kam es zu starkem Gehölzausfall innerhalb der Reihen. Die Allee wies bei der Erhebung bereits rund 220 Lücken oder Strünke auf. Weiter waren knapp 80 Bäume schon so stark beeinträchtigt, dass ihre Entfernung unausweichlich war. Danach war knapp die Hälfte des Bestandes nicht mehr vorhanden. Die zukunftsfähigen 370 Bäume hatten sich seit dem letzten Rückschnitt vor etwa 15 Jahren zu hohen und sehr schlanken Exemplaren entwickelt. Da die Gehölzstatik an dieses Wuchsbild aufgrund der wiederholt vorgenommenen Rückschnitte nicht angepasst war, drohte ein weiterer Gehölzverlust durch Kronenausbrüche oder das Umstürzen einzelner Bäume.

Zur Instandsetzung der Allee waren daher zwei Maßnahmenabschnitte erforderlich. Erstens die Entfernung nicht zukunftsfähiger Bäume und anschließender Rückschnitt der Kronen auf den historischen Schnitthorizont („Kappung“) und zweitens eine Neubesetzung der ehemaligen tradierten Gehölzstandorte.

Im Januar 2013 wurden nach entsprechender Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden die abgängigen Bäume gefällt. Im Anschluss daran erfolgte der Rückschnitt der Kronen. Zeitgleich wurde eine Durchforstung der Randbereiche vollzogen, um dem Alleebestand und den Neupflanzungen bessere Rahmenbedingungen zu schaffen. Ferner wurden umfangreiche Aufräumarbeiten des Kronenmaterials und Stubbenfräsarbeiten durchgeführt.

Im Oktober 2013 erfolgte schließlich die Neupflanzung in die Bestandslücken. Genau 300 Linden wurden an den zuvor eingemessenen Originalstandorten als ballierte Hochstämme gepflanzt.

In den folgenden Jahren ist der Eigentümer mit der Erziehung und Pflege des Alt- und Neubestandes gefordert. Regelmäßige Mahd, jährliche Wassergaben, Düngung, Aufasten der Neupflanzungen und weitere Arbeitsgänge werden erforderlich sein.

Text (leicht gekürzt): Dipl.-Ing. Landschaftsarchitekt Andreas v. Hoeren

Aufnahmen: Pagels (Panorama) und v. Hoeren

Im Jahr 2013 wurde die Pflanzung der Linden durch die Stiftung gefördert.

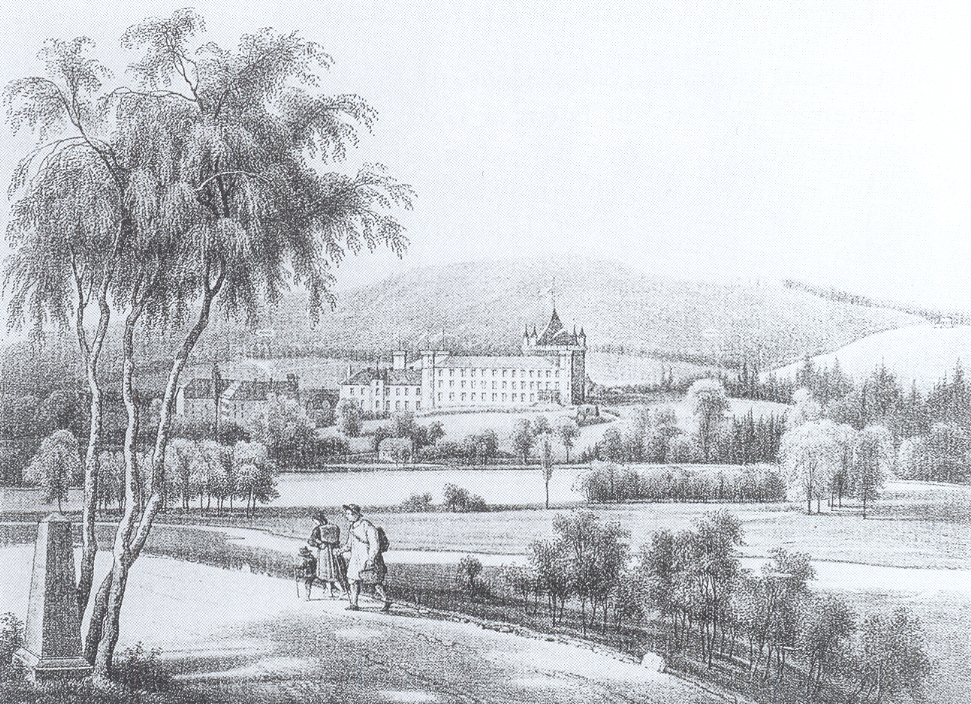

Gegenstand des Parkpflegewerks war der zwischen 1860 und 1870 von Amtmann und Pächter August-Urban Cleve (1820 – 1887), gleichzeitig mit der Errichtung eines neuen Gutskomplexes, angelegte Landschaftspark an der Domäne Schickelsheim bei Königslutter.

1668 wurde Schickelsheim als eigenständiges Gut von der Herzoglichen Kammer verpachtet, verwahrloste jedoch bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts. Danach kam es zu einer Neuordnung des Gebäude- und Grundstücksbestandes zu dem auch ein kleiner „Lustgarten“ angelegt wurde. Nach 1768 setzte erneut ein Niedergang ein, so dass der Amtmann Cleve ab 1855 einen Neubau der gesamten Gutsanlage verlangte, der zwischen 1860 und 1870 umgesetzt wurde.

Von Westen kommend, versteckt sich der heutige Gebäudekomplex mit dem Herrenhaus und dem Wirtschaftshof hinter dem eindrucksvollen Baumbestand des 1,7 ha großen Parks. Unter Hinzuziehung von Trift- und Ackerflächen wurde ab 1863 ein landschaftlicher Park mit direktem Übergang in die freie Landschaft angelegt. Zu seiner Ausstattung zählte, ganz dem Zeitgeschmack entsprechend, ein Pleasureground mit reichem Blütenstrauchbesatz (Rosen). Neben zahlreichen solitären Sitzplätzen ausgestattet mit umfangreichem Gartenmobiliar, besaß der Park außerdem feste Bauwerke wie ein Borkenhaus, ein Eishaus und Sitzgrotten sowie einen reichen Blütenstrauchbesatz (Rosen).

Neben den dendrologischen Besonderheiten war die Erlebnisqualität vor allem durch eine besonders sorgfältig gestaltete Abfolge von Wegen, Sitzplätzen und Sichtachsen gekennzeichnet. Zudem bezogen, entlang der äußeren Wege, Sichtfenster die umliegenden Höhenzüge außerhalb der eigentlichen Parkgrenze intensiv in das Parkerlebnis mit ein, um seine geringe Größe zu kompensieren.

Hierzu verschönerte man in der Nähe liegende vorhandene Feldgehölze und Mergelgruben mit parkähnlichen Pflanzungen und pflanzte entlang der Straßen und Feldwege Obstbaumalleen an. Aber auch die Sichten auf die umliegenden Dörfer und Güter wurden in das Erlebniskonzept integriert, so z.B. der Blick auf den Dom in Königslutter. Daneben intensivierte Cleve die Obst- und Gemüseproduktion, in dem er den Nutzgarten östlich des Parks durch die Verlegung des Wirtschaftshofes ausweiten konnte und mit verschiedensten Formobstbäumen (Pyramiden, Palmetten, Cordons usw.) bestückte.

Der beachtliche Aufwand, den man betrieb, obwohl das Gut nur gepachtet war, lässt dabei auf einen ausgeprägten Gestaltungswillen der Familie Cleve für die Gesamtanlage schließen. Den vorläufigen gestalterischen Endpunkt im Park setzte der Bau eines verglasten Wintergartens auf der heute noch vorhandenen, aufgeständerten Terrasse. Nach dem Tod Cleves wurden seine gärtnerischen Ambitionen nicht weiter verfolgt und es setzte ein schleichender Niedergang des Parks ein.

Bis zur Mitte der 1960er Jahre war der Park jedoch noch relativ vollständig erhalten. Danach wurde mit Hilfe eines Landschaftsarchitekten aus Hannover eine tiefgreifende Umgestaltung im nördlichen Parkteil vorgenommen. Gleichzeitig gingen in den letzten Jahrzehnten vor allem die Wege und Sitzplätze, aber auch ein erheblicher Teil des alten Gehölzbestandes verloren. Die Wege ließ man vornehmlich zur Pflegereduzierung mit Rasen überwachsen und die historischen Sitzplätze in den angrenzenden Gehölzzonen verschwinden. Die historischen Steintische wurden abgebaut oder verfielen. Man versuchte auch mit einigen Nachpflanzungen dem Artenschwund mit dem üblichen Baumschulsortiment entgegen zu wirken. Außerdem führte das unkontrollierte Wachstum der unteren Baumschicht zur Schließung der Durchblicke aus dem Park in die freie Landschaft.

Die typische, bis heute überkommene Ausgestaltung des Parks, die zahlreichen formschönen Großgehölze, sowie die Zugehörigkeit des Parks zu einem nach wie vor bewirtschafteten Gutsbetrieb, machen ihn als eines der wenigen, in seiner Ausstattung und Größe vollständig erhaltenen Zeugnisse der Epoche des ländlichen Landschaftsgartens in der Ostbraunschweigischen Region besonders wertvoll. Der Park stellt ein außergewöhnlich authentisches Beispiel dieses Parktypus aus der Mitte des 19. Jahrhunderts dar.

Historische Parkanlagen sind als nicht statische Kulturdenkmale naturgemäß einem schnellen Wandel ausgesetzt. Im vorliegenden Fall hat die natürliche Entwicklungsdynamik, altersbedingter Abgang, unreflektierte Nachpflanzungen und fehlerhafte Pflege an Gehölzbeständen, Wegen und Ausstattungselementen, zu einer erheblichen Veränderung des ursprünglichen Parkbildes geführt.

Für eine Rekonstruktion der historischen, gestalterischen Situation bedarf es der Analyse der vorhandenen Parksubstanz und der Bewertung ihres qualitativen Zustandes, ihres Denkmalwerts und der Bilanzierung mit den historischen Gestaltungsabsichten. Darauf aufbauend ist eine weiterführende Rekonstruktionsplanung mit der Abwägung zwischen der Möglichkeit der Rekonstruktion oder der Weiterentwicklung des Parks im Sinne einer denkmalgerechten und gestalterischen Verbesserung zu erarbeiten. Mit dem Gutachten soll nun die Grundlage für weitere Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen nach denkmalpflegerischen Prämissen gelegt werden. Diese werden zum überwiegenden Teil vom Eigentümer selber umgesetzt werden.

Text (leicht gekürzt) und Aufnahmen: Dipl.-Ing. Landschaftsarchitekt Kai-Uwe Grahmann

Die Erarbeitung des Pflege- und Erhaltungskonzeptes wurde 2012 finanziell durch die Niedersächsiche Gesellschaft zur Erhaltung historischer Gärten unterstützt.

Die 2018 begonnenen Erhaltungsmaßnahmen wurden von der Stiftung gefördert. Darüberhinaus trat die Nieders. Gesellschaft zur Erhaltung hist. Gärten als Träger der Maßnahmen auf, damit Zuschüsse von Institutionen beantragt werden konnten, die als Voraussetzung haben, dass der Zuschußnehmer eine gemeinnützige Organisation ist.

Für die Erneuerung des umfangreichen Wegenetzes erfolgte im Jahr 2021 eine weitere Förderung durch die Nieders. Gesellschaft zur Erhaltung hist. Gärten.

Auch die Erneuerung der Wege wurde 2021 wieder gefödert. Aufnahme: Haller

Breidings Großer Garten in Soltau geht auf den Großindustriellen August Röders (1811-1888) zurück, der im 19. Jahrhundert hauptsächlich mit der Erzeugung von Bettfedern einen international erfolgreichen Konzern aufbauen konnte. Auf ehemaligen Auenflächen an den Ufern des Heideflüsschens Böhme errichtete die Familie die ca. 12 Hektar große Parkanlage ab Mitte des 19. Jahrhunderts.

Im Zentrum der Anlage steht eine ländliche Villa in der die Familie die Sommermonate verbrachte. Unweit von ihr wurde ein großer Teich mit Insel und künstlicher Ruine angelegt. Um die Niederung der Böhme für die Parkgestaltung nutzen zu können, folgte eine Reihe weiterer Teiche die miteinander verbunden sind. Dazu gibt es vielfältige Gehölzpartien die immer wieder durch Wiesenflächen abgelöst werden.Der Besucher durchläuft eine Reihe unterschiedlicher Räume mit reizvollen Blickbeziehungen.

Neben der Ästhetik spielte auch der Nutzen eine große Rolle. So gab es ein umfangreiches Gärtnereigelände und einen etwa einen Hektar großen Obstgarten. Während der Nutzgarten nebst Gewächshäusern aufgegeben werden musste, besteht der Obstgarten nach wie vor und wird regelmäßig bewirtschaftet.

Um den Verfall und Verlust dieses für die Region bedeutsamen Gartendenkmals nach der Insolvenz der Firma im Jahr 2005 aufzuhalten, konstituierten sich in den Jahren danach Stiftung und Verein Breidings Garten.

Neben kleinen Einzelmaßnahmen war inzwischen ein großer Rundumschlag an unterschiedlichen Pflegeschritten notwendig.

Neben der Reinigung der Gewässer galt es den vorhandenen Wildwuchs zu entfernen. Dieser konnte sich sowohl in zusammenhängenden Gehölzpartien, als auch auf ehemaligen Wiesenflächen entwickeln. Zum Schutz der Raumqualität wurden derartige Bereiche im Rahmen der Maßnahmen wieder herausgearbeitet. Zusätzlich galt es, rückständige Pflegemaßnahmen etwa an bestehenden Formhecken oder Rhododendren zu korrigieren. Weiter wurde der Instandsetzung des Wegenetzes und partiellen Nachpflanzungen besondere Aufmerksamkeit geschenkt.

Text und Aufnahmen: Dipl.-Ing. Landschaftsarchitekt Andreas v. Hoeren

2012 wurden die beschriebenen Erhaltungsmaßnahmen durch Stiftung und Gesellschaft gefördert.

Der Landschaftspark am Rittergut Groß Vahlberg bei Wolfenbüttel, ist um 1798 bis 1803 von Ludwig Friederich von Münchhausen (1796-1827) gleichzeitig mit der Errichtung des Herrenhauses, angelegt worden. Der Besitz in Groß Vahlberg geht auf einen alten von Weferlingenschen Rittersitz zurück, der 1774 von der Familie von Münchhausen erworben wurde.

Den vorläufigen gestalterischen Endpunkt im Park setzte die Umgestaltung des Gartens um 1835 mit der Anlage des großen Teiches und des Aussichtshügels durch Ludwig Carl Heino von Münchhausen (1835-1879). In dieser Zeit wurde das Gut, welches vorher nur als „Sommerfrische“ genutzt wurde, zum ständigen Wohnsitz ausgebaut. Der sich südlich und östlich ausbreitende, ca. 3 ha große Park erstreckt sich in einer natürlichen Talsenke mit erheblichen Höhenunterschieden. Der Park ist von tief eingeschnittenen Bachtälern durchzogen, die heute nur noch an einer Stelle zu einem kleinen Teich aufgestaut sind, während der größere schon seit Jahren verlandet ist.

Als Schwerpunkte dienten dem Park das Gutshaus, ein schon lange verschwundener Pavillonstandort sowie das Bachtal mit dem südlichen Teich. 1835 fügte man den großen Teich, den Lindenberg und den Pleasureground vor dem Gutshaus hinzu. Darüber hinaus erfuhren die Bachtäler durch ihren Ausbau eine erhebliche Attraktivitätssteigerung. Daneben wurden anlässlich familiärer Ereignisse ganz dem Zeitgeschmack entsprechend, immer wieder philosophisch – ikonographische Gartenarchitekturen in den Park eingebracht, die den Besucher zu bestimmten Gedankengängen bei der Gartenbegehung anregen sollten. Auch wurde die Bepflanzung auf diese philosophischen Hintergründe abgestimmt. Außerdem besaß der Park zahlreiche Sitzplätze mit umfangreichem Gartenmobiliar, Kübelpflanzen und einen reichhaltigen Baum- und Blütenstrauchbesatz. Der beachtliche Aufwand, den man betrieb, obwohl das Gut nur von Zeit zu Zeit im Sommerhalbjahr bewohnt war, lässt auf einen ausgeprägten Gestaltungswillen der Familie von Münchhausen für die Gesamtanlage schließen. Ab 1945 baute Adelbert-Hubertus von Münchhausen (-1988) diesen Bestand weiter aus und ließ die Bäume etikettieren.

Leider wurde das Gut, wie schon Ende des 19. Jahrhunderts in zahlreichen Perioden nur sporadisch bewohnt, so dass die Pflege durch die Pächter nicht im ausreichenden Maße aufgebracht wurde. In dieser Zeit wurden kaum Veränderungen vorgenommen. Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts war der Park somit relativ vollständig erhalten.

Von den historischen und gestalterischen Zusammenhängen war vor der Erstellung des Parkpflegewerks kaum etwas bekannt. Nach der Erforschung der Geschichte und der früheren gartenarchitektonischen Konzeption wurde nach dem Abgleich mit dem gegenwärtigen Zustand ein Zielkonzept aufgestellt, was zahlreiche Maßnahmen an Gehölzstrukturen, Wegen und wasserbaulichen Elementen umfasst. Besonderes Augenmerk ist dabei auf die Wiederherrichtung der romantischen Bachtäler zu legen, die mit der Sanierung des oberen Teiches 2012 begonnen wurde. Der Teich soll entschlammt und neu abgedichtet werden.

Zahlreiche Maßnahmen am Gehölzbestand wurden auf Basis des 2010 fertiggestellten Parkpflegewerks vom Eigentümer selbst durchgeführt.

Die Finanzierung des Parkpflegewerks wurde vom Nds. Landesamt für Denkmalpflege und der Nds. Gesellschaft zur Erhaltung historischer Gärten gefördert. Die vorgesehenen Maßnahmen wurden zusätzlich durch die Deutsche Stiftung Denkmalpflege sowie die Stiftung Historische Gärten in Niedersachsen mit finanziert.

Text (gekürzt): Dipl.-Ing. Landschaftsarchitekt Kai-Uwe Grahmann

Die Erneuerung der Einfriedung des, 500 m entfernt im „Schönen Busch“ liegenden, historischen Familienfriedhofs wurde 2018 durch die Nds. Gesellschaft zur Erhaltung historischer Gärten gefördert.

Aufnahmen: Grahmann, v. Kortzfleisch, v. Münchhausen

Die Grafen Münster schufen zwischen 1814 und 1900 in Derneburg bei Hildesheim eine umfangreiche Parkanlage nach den Prinzipien der „Ornamented Farm“.

Ernst Friedrich Herbert Graf zu Münster erhielt das ehemalige Kloster als Schenkung für seine Verdienste auf dem Wiener Kongress für das Königreich Hannover von Georg IV. Unter Mitwirkung des damals wenig bekannten späteren Hofbaumeisters G. L. F. Laves gestaltete er den Klosterkomplex und die Ländereien in eine abwechslungsreiche Parklandschaft um, die durch imposante Staffage- und Nutzbauten aber auch Brücken bereichert wurde.

Da Ernst Friedrich Herbert in Dessau aufwuchs und unter dem Einfluss von Franz zu Anhalt-Dessau stand, sind deutliche Parallelen Derneburgs zur Wörlitzer Parklandschaft vorhanden. Unter anderem kann für Derneburg eine Fähre über die Nette nachgewiesen werden.

Die Derneburger Parklandschaft nimmt den kompletten Talraum ein und verfügt über eine vielfältige Topografie mit einem umfangreichen Wegesystem, Wasserflächen, offenen Wiesen, Feldern und Wald.

Der heutige Zustand der Anlage ist teilweise wenig befriedigend. Dies hängt besonders mit den zahlreichen Grundeigentümern zusammen. Hierdurch ist es kaum möglich, der Anlage ein einheitliches Bild zu verleihen. Während der derzeitige Schlosseigentümer umfangreiche Instandsetzungen an Gebäude und Park tätigt, schlummert der südliche Bergpark noch immer im Dornröschenschlaf.

Erfreulicherweise gelang es jedoch, die Teichlandschaft an eine Naturschutzstiftung zu übertragen. Hierdurch war es in den vergangenen Jahren möglich unpassende Pflanzungen zu entfernen, oder durch Sukzession entstandene Gehölzpartien zu öffnen. Somit konnte die Raumkomposition in diesem Parkteil wieder hergestellt werden. Eine Folgemaßnahme dieser Freistellung erforderte die Herstellung tradierter Weide- bzw. Wiesenflächen. Hierzu mussten zahlreiche Stubben mit Hilfe einer Forstfräse beseitigt werden. Anschließend wurden die Partien angesät und inzwischen wieder in tradierter Art als Grünland beweidet.

Text und Aufnahmen: Dipl.-Ing. Landschaftsarchitekt Andreas v. Hoeren

Die beschriebenen Rodungsarbeiten wurden 2009 durch Stiftung und Geselleschaft gefördert.

Gegenstand der geförderten Maßnahme war die Schauseite des um 1853-57 von Albert von Pawel-Rammingen (1817-1888) angelegten Landschaftsparks am Rittergut Groß Denkte an der Asse bei Wolfenbüttel.

Die Lage und Ausrichtung des mediterran anmutenden Landhauses stellte bewusst auf die landschaftlichen Reize der südlich anschließenden Vor-Harzlandschaft ab. So wurden die Wohnräume und der Gartensaal, sowie die davor liegende Terrasse auf den Brocken ausgerichtet. Die planerische Umsetzung der privilegierten Situation durch das Zusammenspiel von Gebäude, Park und Landschaft stellt eine besondere Einmaligkeit in der Region dar.

Der Parkbereich, der sich zwischen der privaten Schauseite des Gutshauses mit einem kleinen Pleasureground und der südlich angrenzenden Landschaft erstreckte, war von besonderer gestalterischer Bedeutung. Die gestufte Strauchzone sollte den Gutspark entlang der Bundesstraße abschotten. Gleichzeitig wurden punktuell Sichtfenster und Aussichtshügel eingerichtet, um die sich anschließende freie Vor- Harzlandschaft mit der Aussicht auf den Brocken in das Parkerlebnis einzubeziehen. Durch geschickte Anordnung der Strauchpflanzung war der Ausblick aus dem Inneren des Parks gewährleistet, ohne die Straße als störendes Element wahrzunehmen oder selbst von außen wahrgenommen zu werden. Insofern wurde das klassische Stilmittel des „Aha’s“ an einigen Stellen zwischen Rundweg und Parkgrenze eingesetzt. Anschließend an diese schmale Strauchzone erstreckt sich parkseitig neben dem Rundweg eine buchtenreiche Gehölzzone, die sich ebenfalls vorwiegend aus Großsträuchern und Kleinbäumen zusammensetzt. Die Gehölzgruppen determinierten die Blickbeziehungen auf eine anschließende große Rasenfläche mit Einzelbäumen und Kleinarchitekturen.

Der Gehölzsaum, bestehend aus einer Kombination von Schwarzkiefern, Spitzahornen, Linden und Kastanien in der Oberschicht und einer rhythmischen Unterpflanzung aus Groß- und Kleinsträuchern, erstreckt sich entlang der schon immer stark befahrenen Leipziger Straße am Ortsausgang von Gr. Denkte. Vor ca. 20 Jahren strebte man eine stärkere Abschirmung des Parks an, was zur Einschränkung der Schnittmaßnahmen und zur generellen Pflegereduzierung entlang der Bundesstraße führte.

Die Verwilderung und Vernachlässigung dieses Parkteils führte zu einem erheblichen Verlust von Erlebnisqualitäten und gartenarchitektonischen Gestaltungsabsichten.

Die notwendigen Schnittmaßnahmen wurden von 6 Gärtnern und dem Landschaftsarchitekten als Bauleitung im Januar 2010 umgesetzt. Der Park konnte nicht von größeren Maschinen befahren werden, so dass das Schnittgut durch einen Kran von der Bundesstraße dem Buschhacker zugeführt wurde. Begünstigt durch starken Frost bei geschlossener Schneedecke ohne Niederschläge sind mechanische Beschädigungen der Vegetationsdecke vermieden worden.

Text (gekürzt): Dipl.-Ing. Landschaftsarchitekt Kai-Uwe Grahmann, Aufnahmen: Grahmann, v. Kortzfleisch

Die Auslichtungsarbeiten wurden 2010 aus Mitteln der Gesellschaft unterstützt.

Kurt Veith von Witzleben erhielt das Vorwerk Hude bei Oldenburg samt Ruine, Ländereien und weiteren Liegenschaften im Jahr 1687 vom dänischen König Christian V. Das ehemalige Abtshaus wurde in ein Jagdschloss umgebaut und bildet noch heute den gestalterischen Mittelpunkt der Anlage. Dem Geschmack der Zeit entsprechend, aber sicherlich auch durch die wirtschaftliche Notwendigkeit, legte man zunächst eine formale Gartenanlage in Hausnähe an, die sowohl eine repräsentative, als auch Nutzfunktion zur Versorgung mit Nahrungsmitteln besessen haben dürfte.

Der in der Erbfolge dritte Nachfolger Christoph Ernst (1751-1813) hatte ab 1780 am Oldenburgischen Hof die Funktion eines Gartenintendanten. Obwohl die genaue Entstehung des Landschaftsparks, die möglicherweise unter Mitwirkung der Gärtnerfamilie Bosse erfolgte, nicht belegt werden kann, darf eine Gestaltung ab 1780/90 angenommen werden.

Bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts entstand hier ein vielfältiger, reich strukturierter Park aus unterschiedlichen Zonen. Neben dem, nach wie vor, formal gestalteten Umfeld des Herrenhauses gibt es das Ruinenareal des Klosters, den bewaldeten Baumhof, offene weite Wiesen und ein vielfältiges Gewässersystem, das den Park in kleinräumige Areale unterteilt.

Wesentliche Züge dieser landschaftsgestaltenden Absicht lassen sich noch heute in der Parkanlage wieder finden, so dass ein wichtiges Zeugnis oldenburgisch-holsteinischer Gartenkunst erhalten blieb.

Durch die bisher durchgeführten Maßnahmen konnten in einigen Parkteilen erste Schritte zur Wiederherstellung der ursprünglichen Raumkonzeption getä-tigt werden. Somit präsentiert sich dem Betrachter wieder ein abwechslungsreiches Bild offener und geschlossener Räume, die durch unterschiedliche vegetative Strukturen, Wasserflächen und bauliche Elemente geprägt werden.

In der Anlage wurden vielfältige vegetative und bauliche Maßnahmen durchgeführt. Unter anderem war die Durchforstung des Baumhofs notwendig, da sich hier vor allem Nadelgehölze entwickelt hatten. Dem gegenüber war der Anteil an Laubgehölzen zu gering. Durch die Fällungen konnte die Naturverjüngung als Mischwaldpartie gefördert werden. Ferner hatten sich auch im Bereich ehemaliger Freiflächen Gehölzbestände entwickelt, die den Charakter dieser Partien verfälschten. Deren Entnahme bewirkte die Wiederherstellung der tradierten Raumkomposition. Neben der Entnahme von Gehölzen wurden auch Partien durch Nachpflanzungen oder Umgestaltung entsprechend historischer Vorgabe bereichert und angepasst.

Bauliche Maßnahmen wurden neben der Wiederherstellung einer Grotte insbesondere am Wegesystem vollzogen. Die Wege waren regionaltypisch ausschließlich in Einfachbauweise errichtet und bestanden aus anstehendem Sand. Dieser Tradition folgend, wurden die unkenntlich gewordenen Wege wieder herausgearbeitet.

Text: Dipl.-Ing. Landschaftsarchitekt Andreas v. Hoeren, Aufnahmen: v. Hoeren, Pagels

In den Jahren 1999 und 2008 wurden unter anderem Baumfällungen zur Wiederherstellung alter Raumbeziehungen durch die Stiftung gefördert.

- © 2024 - Niedersächsische Gesellschaft zur Erhaltung historischer Gärten e.V. -