Der ursprünglich im französischen Stil, im 17. und 18. Jahrhundert entstandene Garten in der Nähe Hamelns wurde ab 1825 durch den Oberforstmeister Fritz Freiherr v. Hake zum Landschaftspark umgestaltet. Die Gestaltung des 19. Jahrhunderts hat sich bis heute erhalten: Baumgruppen wechseln mit Freiflächen, Blickachsen öffnen sich, die den Park mit der Umgebung verbinden. Zahlreiche, auch außergewöhnliche Exoten wie z.B. Abies cephalonica dokumentieren neben den Gestaltungselementen, wie zeitbedingte gärtnerische Strömungen aufgenommen wurden.

Der Stellenwert der Sanierungsmaßnahmen im Gutspark Hasperde begründen sich in seinem Denkmalwert: „Der Gutspark Hasperde stellt ein Gartendenkmal dar, das durch historische Vielschichtigkeit, durch künstlerische Qualität, dendrologische und ortsbildprägende, also städtebauliche Bedeutung ausgezeichnet ist. Er ist eine der wenigen größeren Parkanlagen Niedersachsens in Privatbesitz, die nicht bloß rudimentär oder gar als „Ruine“ überkommen sind…“. (Prof. Dieter Hennebo, 1988)

Blick über das abgebrochene Teichufer in den Park, Frühjahr 2024

Die Eigentümer bemühen sich seit Jahren um den Erhalt des 2,5 ha großen Kulturdenkmals. Die jährlichen finanziellen Aufwendungen für Aushilfslöhne und Geräte sind erheblich. Zusätzlich wurden und werden unzählige Arbeitsstunden der Eigentümer in Pflege und Instandsetzung investiert.

2002 bis 2004 wurde in einem größeren Projekt unter anderem der Teich entschlammt und die Umgebung des Teiches durch die Landschaftsarchitektin Prof. Svantje Duthweiler neu gestaltet. Der Park ist öffentlich zugänglich.

Das Projekt

Schon in den vergangenen trockenen Jahren hatten sich Teile der Uferböschung gelöst und waren in den Teich gefallen. Vermutlich waren Trockenrisse die Ursache. Durch die Nässe des vergangenen Jahres 2023 und des Frühjahres 2024 hat sich die Situation dramatisch verschlechtert. Es sind große Teile der Uferböschung eingebrochen, so dass dringender Handlungsbedarf besteht. Ein Teil der Gartengestaltung von Svantje Duthweiler ist bereits abgebrochen, es droht der Weg am westlichen Parkrand ganz zu verschwinden.

Der Teich ist bereits im 18. Jahrhundert dokumentiert. Durch die Maßnahmen 2002 bis 2004 wurde der Erhalt zunächst gesichert. Die neuen Schäden schreiten ständig fort und drohen langfristig zum Verschwinden des Teiches als Wasserfläche und gestalterisches Element zu führen.

Das abgebrochene Teichufer zum Parkrand im Norden, Frühjahr 2024

Die vorgesehenen Maßnahmen

Der Gartendenkmalpfleger Rainer Schomann [damals noch zuständig beim Landesamt für Denkmalpflege, Anm. d. Red.] hatte bereits 2023 empfohlen, den weiteren Abbruch durch den Einbau von nicht sichtbaren Wasserbausteinen aufzuhalten. Steinschüttungen kämen in der Geschichte der Gärten vor. Zudem handele es sich beim Hasperder Parkteich nicht um einen Naturteich, sondern um ein wichtiges und prägendes historisches Element. Diese Ansicht teilt der Landschaftsarchitekt Andreas von Hoeren, Wasserbausteine seien hier ganz richtig und im Vergleich zu Faschinen aller Art am Besten bewährt.

Vorgesehen ist, die Maßnahmen, sobald wie möglich bei trockeneren Bedingungen durchzuführen. Die Instandsetzung des Weges und des umgebenden Geländes kann in Eigenleistung erbracht werden.

In einem Folgeprojekt als 2. Bauabschnitt soll im Frühjahr 2025 die gärtnerische Gestaltung des Uferbereichs vorgenommen werden.

Text und Aufnahmen: Sigmund Graf Adelmann

Die Förderung durch die Stiftung Historische Gärten in Niedersachsen sowie der Klosterkammer und der VGH-Stiftung wurde 2024 bewilligt.

1850 war es Conrad von Dassel, der Sohn des letzten Lüneburger Sülfmeisters, der aus drei Höfen an gleicher Stelle das Gut Barendorf begründete und einen Großteil vorhandener Gebäude entfernen ließ. Nur das sogenannte Inspektorenhaus von 1784, auf dem Gelände des Wirtschaftshofes, blieb bis Ende 2022 erhalten und war bis dahin das älteste Gebäude im Ort. Von Dassel ließ ebenso einen bescheidenen Park anlegen und errichtete ein schlichtes eingeschossiges Gutshaus.

Schon 1889 verkaufte sein Sohn das Gut an Rittmeister Otto Kommallein. 1911 erwirbt der Hamburger Südamerika-Kaufmann Julius Juister das Gut und lässt das noch heute vorhandene Herrenhaus errichten. Erzählungen nach soll der von Dasselsche Bau noch im Kern des Neubaus erhalten sein.

1918 kaufte Heinrich Bockelmann Gut Barendorf und beauftragte 1919 die renommierten Hamburger Gartengestalter Schnackenberg & Siebold mit der Überplanung des Parks. Sie schufen östlich vom Gutshaus und vom Wirtschaftshof eine völlige Neuordnung im Sinne der Reformgartenarchitektur. Angelegt wurde ein großer Badeteich, ein Umkleide- und Badehaus, ein Laubengang aus Linden und weite Blumengärten sowie Wege und Treppen.

Der Teich im Bau 1919

Zu Umbauten im Herrenhaus beauftragten Bockelmanns die ebenfalls aus Hamburg stammenden Architekten Jacob & Ameis, welche sich durch den Neubau zahlreicher Villen in den Hamburger Elbvororten und den Alsterdörfern einen Namen gemacht hatten. Abschluss aller Bautätigkeit war 1921 die Errichtung des Gästehauses am Rande des Parks, die Anlage eines Tennisplatzes und der Bau des Torhauses am Gutshaus.

Unweit von Barendorf, in Wendisch Evern, wurde am 04. Mai 1945 die Teilkapitulation Nordwestdeutschlands durch Hans-Georg v. Friedeburg im Beisein von Bernard Montgomery unterzeichnet und Familie Bockelmann musste innerhalb von Stunden das Guts- und Gästehaus für Teile des Oberkommandos der Alliierten räumen.

Um 1956 wurde der Park getrennt und das Herrenhaus an den Trägerverein des heutigen Bildungs- und Tagungszentrums Ostheide vermietet. Die Wegeführungen im Park veränderten sich und der große Eichenplatz am Fuße der Sommerterrasse des Gutshauses verlor seine Bedeutung.

Der Teich vor der Sanierung

Schon 1952 kam es zu Umbauten im Gästehaus. Planung und Umsetzung leitete der Hamburger Architekt Cäsar Pinnau. 2007 wurde der Park sowie die Villa durch die Familie aufgegeben und verkauft. Ab 2016 stand das Anwesen wieder zum Verkauf. Nach der Übernahme durch die heutigen Eigentümer, wurden der Garten und die Villa unter Denkmalschutz gestellt. Die Villa wurde saniert und erste Planungen zur Rekonstruktion des Gartens entstanden. 2018 ist u.a. durch die Unterstützung des Niedersächsischen Landesamtes für Denkmalpflege sowie durch die VGH-Stiftung ein umfangreicher Pflege- und Entwicklungsplan erarbeitet worden. Der Garten ist regelmäßig zum Tag des offenen Denkmals zu besichtigen und auch die örtliche ev. Kirchengemeinde nutzt den Garten für ihren jährlichen Pfingstgottesdienst.

Text: Ulrich Völkmann, www.gutspark-barendorf.de

Die Baustelle der Teichsanierung im März 2024

Bericht von der Baustelle im Mai 2024

Seit dem Frühjahr laufen die Arbeiten am Teich. Zwar kommt die Maurerfirma nach langer witterungsbedingter Pause wieder voran, allerdings fehlen noch Ergebnisse aus Mörtelproben und je nach Analytik kann es zu weiteren Verzögerungen kommen.

Die seitlichen Böschungen werden derzeit instand gesetzt und ab Mitte Mai wird die Betoneinfassung verputzt. Positiv gedacht kann es sein, dass die Wände

des Teiches bald fast fertig sind, es wird aber sicher noch kein Wasser im Teich sein.

Für das Badehaus haben wir einen Zimmerer gefunden, der ab Mitte Juli mit den Arbeiten starten wird.

Text: Ulrich Völkmann

Aufn.: 1 Völkmann, 2 v. Kortzfleisch

Die Erneuerung des Gutsparks wird 2024 u.a. durch die Stiftung Historische Gärten in Niedersachsen gefördert.

Der Ort Gartow mit seiner durch die Familie der Grafen von Bernstorff bewohnten Schlossanlage liegt im Osten des Wendlandes unweit der Elbe. Der Nebenfluß Seege grenzt unmittelbar an das Schlossumfeld und mündet in die Elbe. Diese naturräumliche Gegebenheit führte seit jeher zu temporären Überflutungen der Umgebung Gartows und Teilen des Schlossareals.

Der Schlosspark in Gartow besteht aus einer formalen und landschaftlichen Partie und grenzt nach Süden an das Schlossgebäude an. Die Zweiteilung ergibt sich aus der Exposition der Anlage und den landschaftlichen Gegebenheiten der Seegeaue, bzw. des Elbtals. Bedingt durch die Errichtung des Schlosses auf einem Geestrücken, besteht ein Höhenunterschied von gut fünf Metern zur umgebenden Parkanlage. Der Geländeübergang wird durch mehrere Terrassen gebildet, die über seitliche Treppen in den landschaftlichen Teil führen.

Dier erneuerten Terrassen im Juni 2024

Die zunehmende Hochwassersituation erforderte vor einigen Jahren die Herstellung einer Hochwasserschutzmaßnahme für Schlossbezirk und Ortslage. Dazu wurde der Hof- und Wirtschaftsteil durch Erdbauwerke und Mauern vom Park getrennt. Die Maßnahme erfolgte als DBU-gefördertes Musterprojekt zur denkmalgerechten Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen im historischen Umfeld.

Als Übergangsbereich zwischen Park und Schloss entstand auf der Südseite eine Terrassenpartie, mit deren Hilfe der Höhenunterschied gestalterisch überwunden wurde. Zusätzlich boten die Terrassen die Möglichkeit zur gärtnerischen Nutzung ohne Überflutungsgefahr.

Die Nähe zum Gebäude wird zudem eine ansprechende florale Gestaltung besessen haben. Bildliche Darstellungen zur floralen Ausstattung sind ab dem Zeitraum der Jahrhundertwende vorhanden.

Neue dauerhafte Staudenbeete erleichtern die Pflege.

Die beschriebenen Terrassen wurden Kernteil der vorgesehenen Maßnahmen. Klimatische Gegebenheiten, parasitäre Probleme und Pflegerückstände führten zur Notwendigkeit von Maßnahmen. Die planerische Auseinandersetzung wurde zum Anlass genommen, die Terrassen soweit möglich, entsprechend der Archivalien gestalterisch zurückzuführen und klare, schlichte Strukturen zu schaffen. Diese Vereinfachung dient auch dem langfristigen Erhalt der Denkmalsubstanz im Hinblick auf die Pflegeintensität.

Durch die Nähe zum Schloss, ist in diesem Teilstück von einer repräsentativen Bepflanzung auszugehen. Diese könnte dem Zeitgeschmack entsprechend aus Formgehölzen, Wechselflor und Kübelpflanzen bestanden haben. Diesem Gestaltungsansatz versuchte die Familie Bernstorff in den 1990er Jahren mit der Anlage von Stauden-, Buchs- und Rosenflächen gerecht zu werden. Diese Pflanzungen waren in dieser Form nicht mehr zukunftsfähig. Zudem waren es keine historisch belegten Pflanzungen.

Neue dauerhafte Staudenbeete erleichtern die Pflege.

Die Planung sah daher eine Rückführung der Pflanzungen auf frühere Stadien vor, bei denen gleichzeitig eine Reduktion der Pflege ermöglicht werden sollte. Dazu erfolgte die Entnahme der Staudenpflanzung auf der obersten und untersten Terrasse und im Bereich der mittleren Terrasse eine Reduktion der Bepflanzung. Weiter wurde der vorgelagerte Weg entfernt. Dieser hatte nur eine geringe Breite und erfüllte vorrangig die Funktion Pflanzung und angrenzenden Rasen voneinander

zu trennen.

Die podestartigen Bereiche im Vorfeld der Treppenanlagen sollten gestalterisch aufgewertet werden, indem klar erkennbare formale Bereiche entstehen. Deren Eckpunkte werden zusätzlich durch Blumenkübel oder vergleichbare Ausstattung betont.

Text (red. bearbeitet): Andreas v. Hoeren

Aufnahmen: 3 Gulliver Theis, 1 v. Bernstorff

Die Stiftung Historische Gärten in Niedersachsen hat die Arbeiten 2024 gefördert.

Die Ursprünge des Schlosses in Gesmold gehen bis ins 12. Jahrhundert zurück. Etwa 1170 wurde der Bergfried als Wohn- und Fliehturm auf Eichenpfählen in die feuchte Elseniederung gebaut und mit Wassergräben und Palisadenzäunen gesichert. Umfangreiche Rechte lagen beim Besitz, bescherten zwar Einkünfte aber auch viele Prozesse und Streitigkeiten.1544 entstand ein zweiflügeliges Renaissanceschloss im Palazzostil, in das der schon vorhandene romanische Wohnturm integriert wurde. Durch die drei Wassergräben entstand ein Schlossareal mit der Kernburg und zwei Vorburgen, die durch Zugbrücken miteinander verbunden waren. Die gesamte Anlage ist bis heute von einer Zingelmauer festungsartig umgeben.

„Plan der Schlos-Gesmolder Gärten …“ C.A.F. Walter, 1800 (Nieders. Staatsarchiv Osnabrück, im Buch zur Ausstellung „Historische Gärten in Niedersachsen“)

Seit der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts erfolgte in mehreren Schritten ein aufwendiger Umbau der Anlage zu einem barocken Herrensitz. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts erreichte die repräsentative Anlage ihren Höhepunkt. Unter Christoph-Ludolf von Hammerstein entstand eine weitläufige barocke Garten- und Parkanlage mit einer Ausstattung, die man eher von höfischen Residenzen kennt.

Ab 1725 wurde die Anlage in eine großzügige Residenz in barocker Prägung umgestaltet und mit einem reichhaltigen und qualitativ hochwertigen Figurenprogramm ausgestattet, das sich an Vorbildern herrschaftlicher Residenzen orientierte.

Die Abbildung zeigt das 1998, gleich hinter dem wieder errichteten Torhaus, angelegte, den historischen Plänen nachempfundene Luststück mit vier von Blumenrabatten eingefassten Parterrestücken.

Das Parterre in der äußeren Vorburg ist nach historischen Plänen heute wieder architektonisch gestaltet. Die Mauern mit Bastionen, Grotte und Belvedere und die Gräfte umgeben ein abgeschlossenes Terrain.

Im Zentrum der Rasenparterres steht eine Marmorvase aus dem 17. Jahrhundert. Die zwei Kilometer lange Parkachse außerhalb der Schlossanlage führt zu einem kleinen Jagdschlösschen, vorbei an Fontänen, Jagdsternen, Fischteichen und früher an einem Heckenlabyrinth.

Der barocke Charakter prägt noch heute das Bild der gesamten Anlage in Gesmold und dokumentiert die Ideen, Lebensweisen und die Konzeption vergangener Zeiten. Der umfangreiche Gestaltungswille aller Besitzer durch die Jahrhunderte ist evident und kann in der heutigen Anlage erfahren werden. Die bewegte Geschichte mit wechselnden Besitzerfamilien ist geschichtlich sowie kunstgeschichtlich einzigartig.

Text: www.schloss-gesmold.de, aufgerufen am 20.11.2023

Das restaurierte Mausoleum liegt am nördlichen Ende einer Achse durch den Tiergarten, die weiter durch das Waldstück mit Jagdstern bis zur umgrenzenden Mauer an der Straße Am Wulberg führt. Das Wappen über der Tür mit der Jahreszahl 1739 verweist auf Philipp Maximilian v. Hammerstein (*27.8.1697-†4.5.1766) vermutlich als Bauherren.

Die Niedersächsische Gesellschaft zur Erhaltung historischer Gärten hat 2022 die Restaurierung unterstützt.

Text: Ergänzung J. v. Kortzfleisch

Fotos: H. A. v. Hammerstein

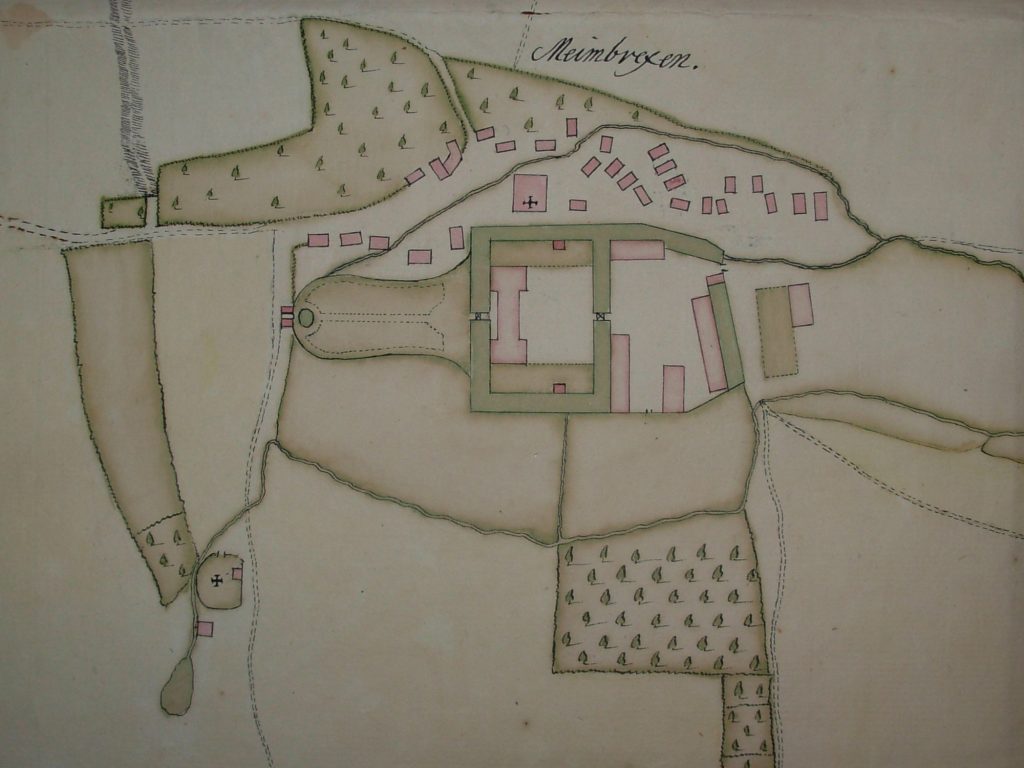

Der Freimaurergarten in Meinbrexen im Landkreis Holzminden im Zeitraum 1756-1762.

Entstanden ist die Anlage des Freimaurergartens durch die beiden Enkelsöhne von Margarete von Mansberg, geb. van Duyvense, der Erbauerin des heutigen Schlosses: Johann-Friedrich von Mansberg, *1728, +1759 (mit 31 Jahren) und seinem Bruder Adam-Christoph von Mansberg, *1731, +1762 (mit 31 Jahren).

Aufgewachsen in London (Vater Anton-Adam war im wissenschaftlichen Rat des englisch-hannoverschen Königs Georg I. tätig) kamen die beiden sehr früh mit der Aufklärung und den ersten Freimaurerlogen in Kontakt. Die Euphorie über die Ideen, die Gemeinschaft und vor allem dem symbolischen Ausdruck innerhalb des freimaurerischen Denkens übertrugen die beiden Brüder wie viele andere Freimaurer zu dieser Zeit in ihre Gärten und schafften damit philosophische, kreative und zeitlose Dokumente. Die meisten dieser Gärten sind in den folgenden Jahrhunderten überformt und zerstört worden oder – wie der Garten in Meinbrexen – einfach in Vergessenheit geraten.

Eine historische Karte von Meinbrexen zeigt das Gut umgeben von Wasserbräben. Westen liegt oben.

Durch einen glücklichen Zufall sind 2011 die freimaurerischen Symbole und Zusammenhänge im Meinbrexer Garten erkannt worden. Vor diesem Hintergrund soll die Gartenanlage in den kommenden Jahren und Jahrzehnten ihrer eigentlichen Bestimmung wieder zugeführt werden:

Was ist Freimaurerei? Wichtig ist, den Freimaurerbund als Einheit von Idee, Gemeinschaft und symbolischem Ausdruck zu begreifen.

Symbolische Grundlage des Gartens bildet das ursprüngliche Wegesystem in Form einer Setzwaage (Vorläufer der Wasserwaage), das Symbol für das innere Gleichgewicht und die Gleichheit aller Menschen. Erkennbar ist diese Form derzeit nur noch durch die geschwungene Außenmauer in Richtung Dorf.

Mit diesem Wegesystem wird der philosophische Lebensweg des Freimaurers, der sich zu Beginn seines Lebens als grober Stein sieht (symbolisiert durch die Grotte am Südende des Parkes) und am Lebensende nach vielerlei Arbeit an sich und durch Selbstreflektion zu einem behauenen Stein geworden ist (Obelisk auf dem Brunnen vor dem Herrenhaus mit der Inschrift: premor ut tollar, nach vieler Müh bin ich zur Höh gekommen).

Führung durch den Freimaurergarten Meinbrexen.

Weitere Denkanstöße sind in Form von Symbolen im Garten zu finden: der Teich am südlichen Ende als „Himmelsauge“ (der Baumeister aller Welten schaut auf den Menschen), die drei Bäume Eiche, Buche & Linde stehen für Stärke, Schönheit & Weisheit, die Brücke steht für das Überwinden von Lebenskrisen, das Haus als Sinnbild für den die Menschen prägenden Alltag und noch manches andere …

In den philosophischen Teil, den Lebensweg, ist etwa 100 Jahre später genial ein geometrischer Teil ergänzt worden – ganz im Sinne der Suche von Pythagoras nach der Verbindung von Mathematik und Geometrie mit der Philosophie und den Grundsatzfragen des Lebens. So bildet der Turm die Spitze eines gleichschenkligen rechtwinkligen Dreiecks, dessen Grundlinie das Lot der Setzwaage bildet. Damit werden die bekanntesten Symbole des freimaurerischen Denkens – also Winkel und Zirkel – dargestellt.

Durch gartengestalterische Rafinesse ist sogar die Kirche geometrisch mit dem Garten verbunden und damit die Bindung des Hauses Mansberg an den christlichen Glauben manifestiert worden.

Sinn und Ziel des Gartens war und ist heute auch noch, sich Gedanken über sich und sein Leben zu machen, zu reifen und selbstkritisch sich weiterzuentwickeln: „Schau in dich, schau um dich, schau über dich, Erkenne dich selbst“.

Erneuerung der „Lügenbrücke“

Der Freimaurergarten in Meinbrexen erstreckt sich auf ca. 2 ha hinter dem Herrenhaus, lediglich erreichbar über zwei Brücken und mit einer hohen Mauer eingefriedet. Der wichtigste Zugang für Besucherinnen ist die „Lügenbrücke“ aus Holz, die nach über 80 Jahren extrem baufällig geworden war und komplett erneuert wurde.

Die jetzt erneuerte Brücke aus Robinienholz führt von der Schloßinsel in den Park. Das Floß erleichterte die Arbeiten.

Das Holz (Robinie) für den Neubau stammt aus dem eigenen Wald. Ein örtlicher Zimmermann baute den Rohling in seiner Werkstatt und setzte die Brücke vor Ort ein. Weitere Arbeiten wie Bodenbelag, Renovierung und Ergänzung des Geländers erfolgte durch Eigenleistung.

Sicheren Fußes können Besucherinnen nun zu den Veranstaltungen im Park gelangen.

Neben der Stiftung Historische Gärten in Niedersachsen wurde der Neubau 2022 auch von der Unteren Denkmalschutzbehörde in Holzminden unterstützt.

Text und Fotos: Silke von Mansberg

Der Park des Rittergutes Altluneberg östlich von Bremerhaven wurde zusammen mit dem Bau des Gutshauses im Jahre 1784 von dem damaligen Gutsherrn Generalleutnant Ludwig Heinrich August von Scheiter und dessen Rentmeister Üllner angelegt. Beide teilten das große agrarökonomische Interesse ihrer Zeit. Von Scheiter nutzte als hoher Offizier seine guten Verbindungen nach England und sein Rentmeister, ausgebildet nach den neusten Erkenntnissen der Landwirtschaft, wurde eingesetzt, um damals modernste Erkenntnisse der Landwirtschaft umzusetzen. So wurde neben der Anlage des Gutsparks im Stile eines englischen Landschaftsgartens auch eine bedeutende Obstbaumschule aufgebaut. Ein gedrucktes Verkaufsverzeichnis von 1803 und die Liste der Mutterpflanzen von 1803 zeigt, wie ausgezeichnet sich die Baumschule entwickelt hatte. Im Katalog wurden 64 Apfel-, 29 Birnen-,5 Zwetschgen- und 4 Pflaumensorten angeboten. Die Erfolge Üllers machten die Baumschule auch überregional bekannt, so dass sie 1803 als eine der besten Baumschulen galt und die Anzucht von Obstbäumen zum wichtigsten wirtschaftlichen Standbein des Gutsbetriebes wurde.

Obstbäume haben Tradition in Altluneberg

Das Rittergut ist seit 1897 im Besitz der Familie Schierenbeck und die Familie lebt und arbeitet auf dem Rittergut in der fünften Generation. Das Gut ist ein zertifizierter Biobetrieb und betreibt Bioackerbau und Vertragsnaturschutz sowie 100 ha Forstwirtschaft.

Im Süden der Anlage liegt ein Garten mit Blumen- und Gemüsebeeten und zahlreichen alten Obstbäumen

Westlich des Gutshauses liegt eine große Rasenfläche, an die ein See mit einer Insel angrenzt. Sie ist Teil des 5 ha großen englischen Landschaftsgartens, der von Parkwegen durchzogen ist. Im Westen vollzieht sich dann der Übergang in den Wirtschaftswald.

Inmitten des Gutsparks liegt die historische Familiengrabstätte. 2020 wurden zwei neue Grabplatten angefertigt und ein Findling von einem Steinmetz entsprechend bearbeit. Danach sollte der 50 Jahre alte Jägerzaun ersetzt werden.

Die Familiengrabstätte erhielt 2021 einen neuen Zaun.

Über den Monumentendienst konnte glücklicherweise ein ca. 120 Jahre alter schmiedeeiserner Zaun in der erforderliche Länge von 40 Metern erworben werden, der wohl zuvor auch eine Grabstätte umzäumt hatte. Da dieser Zaun zuvor ohne Pfeiler aufgestellt war, mussten die Zaunelemente für den Einbau in gemauerte Pfeiler entsprechend angepasst werden. Die Elemente wurden entrostet, verzinkt und gestrichen. Damit die Pfeiler zu den niedrigen und feingliedrigen Zaunelementen passen, wurden Klinker in besonders kleiner Größe bestellt.

Die beschriebene Maßnahme wurde 2021 von der Niedersächsischen Gesellschaft zur Erhaltung historischer Gärten bezuschusst. Die Maurerarbeiten und das Aufstellen des Zaunes erfolgten in Eigenleistung.

Text: Werner Schierenbeck, Aufnahmen: Schierenbeck

Das denkmalgeschützte Rittergut Nordgoltern bei Barsinghausen in der Region Hannover geht zurück auf eine um 1600 über Gewölbekellern errichteten Wasserburg. Westlich der Anlage befindet sich ein kleiner Park mit altem Baumbestand. Zu den ältesten Gebäuden innerhalb des Grabens gehören das Herrenhaus, ein Torhaus und die ehemalige Kapelle. Weitere Wirtschaftsgebäude sowie das ehemaliges Melkerwohnhaus vervollständigen die vierseitige Bebauung.

Das Gutshaus und die ehemalige Kapelle 2021.

Die fast quadratische Anlage wird von einem zwischen 10 und 12 Meter breiten, ca. 320 m langen Wassergraben, der über drei Brücken überquert wird, an allen vier Seiten umschlossen. Die zunehmende Verlandung des Grabens wurde zur Gefahr für die alten Fundamente aus Eichenstämmen und entsprach darüber hinaus nicht mehr dem historischen Bild.

Bagger heben im Winter 2020 den Graben aus.

Von Oktober 2020 bis April 2021 wurde der Hausgraben mit einem besonderen Verfahren entschlammt und vor der weiteren Verlandung geschützt. Der Schlamm wurde von der Grabensohle abgesaugt und vom Wasser getrennt. Das Wasser wurde anschließend wieder in den Graben geleitet.

Außerdem wurde die Parkbrücke auf der Westseite saniert.

Die Brücke in den westlich angrenzenden Park wurde erneuert.

Zu den Förderern der Maßnahmen gehören neben dem Amt für regionale Landentwicklung (ARL) auch die VGH-Stiftung und die Niedersächsischen Gesellschaft zur Erhaltung historischer Gärten.

Text: Dipl.-Ing. Joachim v. Kortzfleisch, Bilder: Familie Deegener

Das frühere Rittergut Oppershausen, einen Kilometer östlich von Wienhausen im Landkreis Celle gelegen, befand sich bis zum Jahre 1651 im Besitz der Familie v. Oppershausen. Mit dem Tod des Schatzrates Wilhelm v. Oppershausen erlosch die Familie und das Gut gelangte in den Besitz der Familie v. der Wense, die es bis 1903 besaß.

Die letzte Eigentümerin dieser Familie, Julie v. Schwake, geb. v. der Wense, verkaufte das Gut an den Schlosshauptmann Adolf v. Engelbrechten. Er war ein kunstsinniger, musikliebender, vermögender Mann, der zahlreiche Aufwertungen an Gutshaus, Kapelle, Nebengebäuden und Park vornahm. Trotz der wirtschaftlich schweren Kriegszeiten war er in der Lage, 1917, 1918 ff. bedeutende Veränderungen zu verwirklichen: im Park ließ er in Sichtweite des Gutshaus einen Hügel aufschütten und darauf einen Monopteros errichten (siehe Frachtzettel von 1917!). Weitere Veränderungen veranlasste er in den 1920er Jahren wie den Anbau einer Veranda an das Haupthaus, die Aufstellung von Skulpturen im Park in der Nähe des Gutshauses.

Während des zweiten Weltkrieges und danach verfiel die gesamte Anlage zusehends.

1982 verkaufte ein Enkel, Nicolas v. Engelbrechten, die Hofanlage samt Park an Hans- Adolf Graf v. Hardenberg, den Vater der heutigen Eigentümerin Christiane v. Bothmer.

Die neue Eigentümerin suchte Rat zur fachgerechten Wiederherstellung und Pflege des Parkes und beauftragte 1991 Michael Rohde, heute Prof. Dr. Michael Rohde, Gartendirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, mit einem Gutachten. Dieses Gutachten war und ist die dauerhafte, wertvolle Grundlage und Orientierungshilfe für die fortlaufende Pflege des Parkes.

Der etwa 10 Hektar große Gutspark ist erstmals auf Karten der Kurhannoverschen Landesaufnahme von 1781 nachzuweisen. Man erkennt einen schmalen Wassergraben um das Herrenhaus, einen architektonisch gestalteten Gartenbereich mit Wegekreuz und zwei symmetrisch angelegten rechteckigen Wasserbecken östlich des Gutshauses und schließlich zwei Alleen, die sich von diesem hausnahen Bereich in Richtung Süden erstrecken, wo in rund 500 Meter Entfernung die Aller um den Park herum fließt.

Die Preußische Landesaufnahme von 1901 zeigt, dass der Park inzwischen zum Landschaftsgarten umgestaltet wurde mit geschwungenem Wegeverlauf, Mischwald der von lichten Wiesen durchzogen wird, und einer Begrenzung zur Aller durch einen Sommerdeich. Mitte des 19. Jahrhunderts, nach Trockenlegung der Wassergräben um das Herrenhaus und dessen Erweiterung durch einen Flügelanbau im Süden muss die regelmäßige Parkanlage in einen Landschaftspark umgestaltet worden sein.

1965 erfolgte die Begradigung der Aller und die Verlegung ihres Flussbettes, woraufhin das Grabensystem im Park versiegte.

Nach dem Besitzerwechsel 1982 wurde die Rückentwicklung des Parks anhand des gartendenkmalpflegerischen Gutachtens begonnen mit dem Ziel, gemäß dem Leitkonzept des Gutachtens in der Nähe des Gutshauses den „Pleasureground“ zu erhalten mit Blumenbeeten, Skulpturen, Pavillon, gemähtem Rasen und Parkwegen. Für die weiter vom Haus entfernte Parkzone galt das Ziel: Mischwald, geschwungene Wege, freigehaltene Wiesenflächen und freigehaltene Sichtachsen, die das Auge in die Ferne leiten. Eine dritte Zone bildet der Eingangsbereich des Hofes mit Allee, Stall- und Wohngebäuden, symbolisch getrennt durch den schmalen Durchgang zum Park.

Handlungsempfehlung des Gutachters Michael Rohde ist das Prinzip der Parkerhaltung gemäß Fürst Pückler: Wege sollen „stumme Führer“ sein, die den Besucher von Sichtachse zu Sichtachse führen. „Die Säge ist das wichtigste Instrument des Gärtners“.

Der 1917 errichtete Pavillon wurde gleichzeitig mit der Erstellung des gartendenkmalpflegerischen Gutachtens 1991 erstmals restauriert. Nun, 27 Jahre danach, waren eine Erneuerung des Daches und einiger Holzsäulen, sowie eine neue farbliche Fassung erforderlich. Dank der Stiftung Historische Gärten in Niedersachsen wurden diese wichtigen Erhaltungsmaßnahmen ermöglicht.

Text (redaktionell bearbeitet) und Aufnahmen: Wilken v. Bothmer

Entstanden aus Vorläufern aus dem Zeitalter der Renaissance und des Barock schuf Albrecht Emond von Münchhausen nach Erwerb des Anwesens 1769 von Herzog Karl Wilhelm Ferdinand einen nach seinem Verständnis englischen Landschaftspark in einer Größe von ca. 10 ha, dessen extravagante Ausstattung alles im Braunschweiger Land damals wie heute Bekannte an geformten Parkanlagen in den Schatten stellte und eine außerordentliche Gestaltungsqualität aufwies

Der Bauherr formte eine Mischung aus Rockoko- und englischem Landschaftspark, was für die Übergangszeit zwischen beiden Gartenstilen typisch war. So wies der Park zahlreiche Gartenstaffagen der „empfindsamen Epoche“ wie auch viel von der persönlichen Weltsicht und Exaltiertheit des Erbauers auf. Maßgebendes Strukturelement war eine 4-reihige Lindenallee, die den Mittelrisalit des Barockschlosses mit einem auf einem nahen Berg stehenden, sehr aufwendig gestalteten Aussichtsturm verband.

Innerhalb der angrenzenden landschaftlichen Parkpartien befand sich ein Schneckenberg mit einem Rosentempel als Staffage, der später auf seinen jetzigen Standort versetzt wurde und statt des Tempels mit einem mittelalterlichen Sühnekreuz und einem Baumhasel versehen wurde.

Um 1932, nach einem neuerlichen Eigentümerwechsel geriet der Park immer mehr aus dem Interessenschwerpunkt der Eigentümer. Diese Tendenz verstärkte sich mit den Zerstörungen des II. Weltkriegs, so dass eine starke Verwilderung einsetzte, der erst in den letzten Jahren begegnet wurde. Die für die Region bedeutende Parkanlage war einer starken Degeneration ausgesetzt, die dringend beseitigt werden muss, um den fortschreitenden Verfall der pflanzlichen Ausstattung, aber auch des Erschließungssystems aufzuhalten. So war nur noch ein geringer Teil der vier-reihigen Allee als eines der Hauptgestaltungselemente erhalten geblieben. Das die Allee zusätzlich bereichernde mittlere Rondell war gänzlich verschwunden, wie auch die beiden innenliegenden Baumreihen. Die z. T. später nachgepflanzten Bäume waren willkürlich gesetzt worden und zeichneten den historischen Baumabstand in keinster Weise mehr nach.

Der Schneckenberg wies nach seiner Versetzung im 19. Jh. zwei ineinander verschlungene Erschließungswege auf, die mit Hecken begleitet, jeweils labyrinthartig, getrennt voneinander auf den Berg hinauf bzw. vom Berg herab führten. Bis Anfang 2019 waren die Böschungen sehr verwildert und nur wenige der alten Hainbuchen erhalten. Die terrassenförmigen Wege waren nicht mehr zu erkennen.

Auf Grund des desolaten Gesamtzustandes der Allee, wie auch der verbliebenen Einzelbäume konnte eine Totalsanierung durchgeführt werden, die auch von den zuständigen Behörden mitgetragen wurde. So wurden die restlichen Bäume gefällt und mit einer sog. „Wurzelratte“ gerodet. Danach hat ein Forstmulcher die Wurzelreste zerkleinert. Da die historischen Baumreihen der Lindenallee in der Querentwicklung ein bemerkenswertes Anordnungsprinzip aufwiesen, aus dem sich diagonale Viererreihen ergaben, die sich in ihrer Richtung an der ehem. Hauptentwicklungsachse der barocken Vorgängeranlage ausrichteten, wurde eine exakte, lasergestützte Vermessung angefertigt, um die Reihen- sowie die Baumabstände zu ermitteln. An Hand bekannter, hist. überkommener Baumstandorte konnten Anfangs- und Endpunkte und damit auch die Achsrichtungen festgelegt werden. So begann man von dort mit der Neuaufreihung der Baumreihen. Hierbei wie auch bei der Verortung der Lage des Mittelrondells und dessen Baumstellung war eine Karte von 1785 hilfreich.

Insgesamt sind 155 Winterlinden (Tilia cordata) in Reihenabständen von 2,0 x 4,20 bzw. 1,0 x 6,40 m und einem Abstand von 6,00 m in der Reihe, in der Park am Rittergut Hedwigsburg beschriebenen Diagonalausrichtung gepflanzt worden. Die Standorte wurden mittels Laservermessung eingemessen und ausgepflockt. Um die exakte Richtung und den genauen Abstand beizubehalten, mussten alle Abstände während des Pflanzvorganges kontrolliert und ggf. korrigiert werden.

Genauso wurde mit den Wege- und Heckenverläufen am Schneckenberg verfahren, nachdem die Restgehölze und Unkrautfluren mechanisch beseitigt waren. Für den Weg sind schmale Terrassen in den Hang gegraben worden. Die Wege haben eine Breite von 60 cm und werden beidseitig durch Hainbuchenhecken begleitet. Zwischen den Hecken wurde eine Landschaftsasen-Kräutermischung ausgesät, die 2 x im Jahr gemäht werden soll.

Daten der Allee: Länge ca. 246 m, Breite ca. 21 m, Anzahl der Bäume: 155 Tilia cordata (Winterlinde), Bauzeit: Januar bis Juni 2019

Förderung durch die Stiftung Zukunftsfonds Asse, Niedersächsiche Gesellschaft zur Erhaltung hist. Gärten, Deutsche Stiftung Denkmalschutz, Nds. Bingo-Umweltstiftung und Landesamt für Denkmalpflege.

Text (leicht gekürzt): Landschaftsarchitekt Kai-Uwe Grahman

Bei diesem Projekt war die Nieders. Gesellschaft zur Erhaltung historischer Gärten Projektträgerin, um diese Bedingung zur Bewilligung von Fördermitteln zu erfüllen.

Aufnahmen: Bennecke (Luftbilder), Grahmann

Exemplarisch für den Übergang von formaler und funktioneller „Zonierung“ zum so genannten „gemischten Stil“, mit seiner Aufwertung und Ausweitung regelmäßiger, „architektonischer“ Elemente und Strukturen, ist der Park des Schlosses Etelsen im Kreis Verden in der Nähe von Achim.

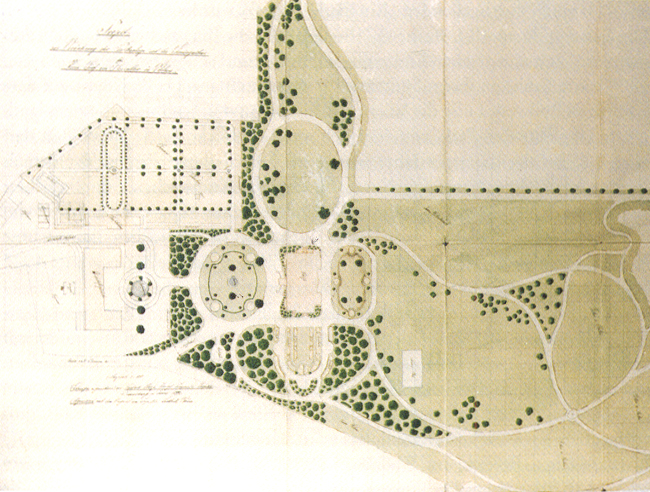

Urkunden belegen, dass das Gut Etelsen schon 1236 eine bedeutende bremische Ministeriale war. Besitzer des Adelsgutes war Eckehard von Etelsen (Eckehardus de edelessen). Nach mehrfachem Besitzerwechsel gelangte das Gut in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts an die adeligen Brüder v. Heimbruch. Sie ließen das heutige Schloss 1886 durch den bekannten Architekten Karl Hantelmann im Neorenaissancestil errichten und wohl auch einen Park anlegen. Der Erbe der v. Heimbruchs, Graf Christian v. Reventlow, beauftragte den „herzoglichen Promenadeninspektor“ Friedrich Kreiß (1842-1915) mit der Gartenplanung. 1899 legte Kreiß sein „Project zur Veränderung der Parkanlagen und des Gemüsegartens“ vor. Sein Plan ist offenbar nicht mehr vorhanden, doch gibt es eine genaue Kopie durch den damaligen Etelser Gutsinspektor Oskar Lüddeke.

Der – im wesentlichen ausgeführte – Entwurf zeigt vor dem Schloss den durch Pflanzungen abgeschirmten Wirtschaftshof und das Oval einer wohl mit Beeten, Rabatten und Ziergehölzen ausgestatteten Vorfahrt. Auch den anderen Seiten des Baukörpers sind regelmäßige Kompartimente zugeordnet: Der südlichen Schalseite (oben) ein großes Rasenoval, der nördlichen (unten) eine Rosengarten. Ein weiteres, der Gartenfront des Schlosses in ihrer ganzen Ausdehnung vorgelagertes Blumenoval bildet Grenze und Übergang zur anschließenden Parkwiese.

Auch der, vom Rasenoval durch einen Gehölzgürtel getrennte Gemüsegarten enthält ein, in seiner strenge Gliederung eingebundenes, langgestrecktes Oval dessen Längsachse auf die Mitte des am unteren Rande stehenden Gewächshauses ausgerichtete ist

Text (redaktionell bearbeitet): Prof. Dieter Hennebo, 2000, im Katalog zur Ausstellung Hist. Gärten in Niedersachsen und Heinrich Struckmann 2018

Zwischen 1959 und 1965 richtete ein Bremer Kaufmann im Schlosspark ein Tiergehege ein. Bei der Anlage des „Tierpark Schloß Etelsen“ nahm man jedoch auf dem gesamten Areal von ca. 10 ha keine Rücksicht auf die bestehenden Wege. Danach wurden Schloss und Schlosspark Etelsen sich selbst überlassen.

Um einen drohenden Verkauf der gesamten Anlage abzuwenden, gründete sich 1978 der „Förderkreis Schloß und Schloßpark Etelsen“. Es gelang die Verhinderung der Verkaufs. Nach einer Renovierung/Restaurierung erfolgte am 3. Juni 1983 die feierliche Wiedereinweihung von Schloss Etelsen.

An die Stelle des Förderkreises trat am 7. März 1981 der „Schlossparkverein Etelsen e.V.“, der sich seitdem um die Garten- und Parkanlage auf der Grundlage eines 1983 beschlossenen Pflege- und Entwicklungsplanes kümmert. 1998 kam es zu einer fachlichen Zusammenarbeit mit dem Gartendenkmalpfleger Dr. Jens Beck.

Der Schlossparkverein Etelsen e.V. freut sich, dass es gelungen ist, den unter Denkmalschutz stehenden Schlosspark wiederherzustellen. Durch die Unterstützung des Landkreises Verden und der Gemeinde Langwedel sowie vieler Sponsoren ist der Verein in der Lage, die über 10 ha große Anlage langfristig zu erhalten.

Bei der Beschäftigung mit den Plänen des Gartenkünstlers Fr. Kreiß zeigte sich, dass eine historisch orientierte Rekonstruktion der Anlage möglich war. Diese wurde in den letzten Jahren schrittweise wieder hergestellt und zeigt nun die künstlerische und gestalterische Qualität der Pläne von Fr. Kreiß.

Die Wege der „Südwiese“ wurden bis 2005 wieder hergestellt. Als nächste große Baumaßnahme erfolgte 2006-2008 die Rekonstruktion der „Großen Wiese“ in ihren historischen Zustand.

Text (redationell bearbeitet): Schlossparkverein Etelsen e.V

Durch die Niedersächsiche Gesellschaft zur Erhaltung historischer Gärten wurde 2017 die Erneuerung von Parkwegen gefördert.

- © 2024 - Niedersächsische Gesellschaft zur Erhaltung historischer Gärten e.V. -